約1年半ぶりの関西方面

6月末、例年より早い梅雨明け。既に真夏を感じさせる日差しの中を、僕はとある魚を求めて京都・奈良へとやってきた。

育児も少々落ち着き、久しぶりに短期遠征という事で関西方面に繰り出してきたのだ。

暑い…とにかく暑い…!最高だ!!(歓喜)

タウナギとは?

…ところで、あなたはタウナギをご存知だろうか。

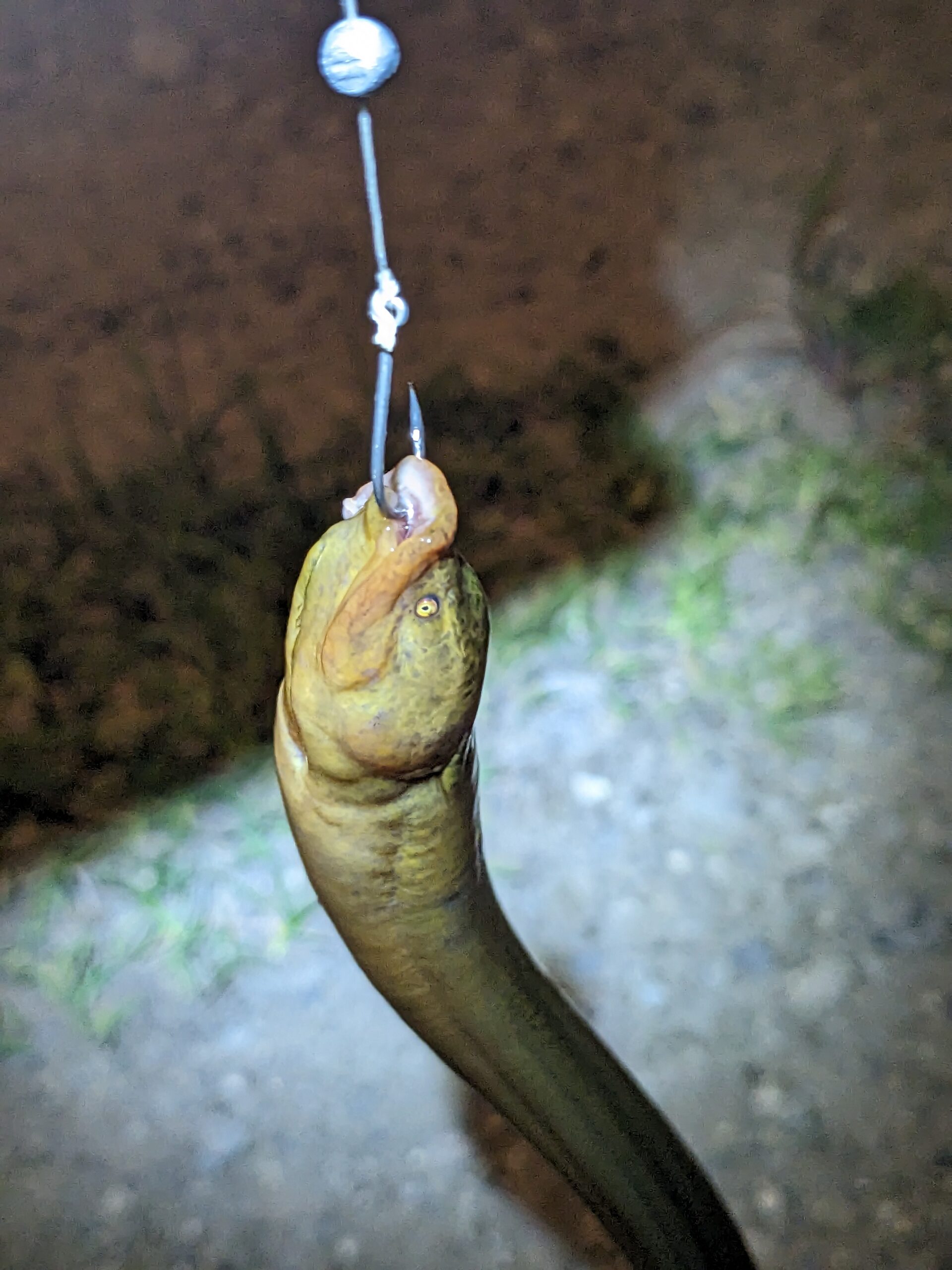

中国大陸から移入された外来魚で、奈良を中心に関西圏、関東以西に定着し、名前の通り田んぼや付近の浅い水路に生息している黄色くて長細いウナギやヘビのような見た目をした魚だ。生息地が割と限定的で、あまり馴染みのない魚なのか、タウナギと聞いてピンと来る人は、そう多くないように思う。

沖縄にはリュウキュウタウナギと呼ばれる在来種とされるタウナギが生息しているが、以前の沖縄遠征で探した時には見つけられなかった。

余談だが、中国大陸から奈良に移入されたと聞いた当初、8世紀頃の奈良時代に唐の国から持ち込まれた個体の遺伝子が今も繋がれていると思い込んでワクワクしていたが、どうやら1900年代前後と、割と近年になってから移入されたようだ。

日中は泥や護岸の割れ目に姿を隠し、夜になると、ぬる〜っと姿を現す。ライトで照らすと黄色いヘビのような風貌だ。

そしてこの魚、なんと空気呼吸をする。実際に水面に鼻先を出して空気を吸う様子が何度も確認できた。空気呼吸をする魚といえば釣り人ならライギョやピラルクなどがイメージしやすいだろう。

池や沼などの閉鎖水域では、しばし酸欠を起こす。そこで特定の淡水魚達は器官を発達させて空気呼吸という能力を獲得し、低酸素状態になっても安定して酸素を取り込む事が出来るようになった。これは海の魚には見られない特徴で、淡水域に住まう魚が進化の過程で特別に身につけた能力だと思うと、なかなかエモいのだ…。

ちなみに名前にウナギと付くが、蒲焼きでお馴染みのニホンウナギとはかなり縁遠い種類の魚だ。生態も大きく違っていて、本種は産卵の為に海に降りるニホンウナギと違い、淡水域で産卵を行う。そして冬になり田んぼに水が無くなると、地中に潜って越冬するらしい。他国では掘り起こして食材として利用するんだとか。

ここまで説明すれば、僕らのよく知るウナギとはまったく違う生き物である事がわかるだろう。

ヒレがほぼ退化しており、ツルッとした見た目をしている。小さな目も退化気味らしく、ほとんど見えていないようで、そのせいか分からないが、かなりヘビっぽい動きをする。(明暗は感じているらしい)対して、匂いや振動には非常に敏感で、それらの感覚を頼りに餌を捕食しているようだ。

無害そうに思える本種だが、田んぼに水を張る時期に、田や畔(あぜ)に穴を掘ってしまい、水が抜けたり畔が崩れる原因になっていたりするんだとか。沖縄プレコでも産卵のために護岸に穴を掘ることで護岸崩落の懸念があった事を思い出す。

この他にも、金魚で有名な大和郡山では養殖池に入り込んだタウナギが金魚を食害しているらしく、日本では完全に害魚という位置づけになってしまっているというのが現状だ。 東南アジアと違って食材として利用される事もほぼ無いようだ。

賛否あると思うが、いかにも外来淡水魚といった感じが、たまらなく僕の好奇心を刺激する。

いざポイントへ

タイトルに聖地・奈良とあるが、その理由はと言うと、本種の生息密度が最も高い(とされている)からだ。

実は地元香川県でもハッキリとした移入経路は不明なものの、発見されたという論文があったので、ナマズ釣りも兼ねて夜の水路に足繁く繰り出したが、ついぞ見つける事は出来ないまま奈良県へと遠征する事となった。外来魚であるため落胆する必要は無いが、香川の某水系で発見された個体群は絶滅した可能性が高いのでは…?と予想している。

存在を知った数年前からずっと釣りたいと思っていたこの魚を、遂に「聖地・奈良県」で釣るチャンスが訪れたのである。

数年前のビワコオオナマズの遠征で知り合い、友人となったY氏と共に夜の奈良へと車を走らせた。

タウナギを探すのはこんな感じの水路だ。

念願のご対面

モラル的に田んぼの中にいる奴は狙わないように…

香川県では情報のみでまったく見つけられなかったにも関わらず、さすが聖地とあって、どこにでもタウナギを見つけることが出来た。

(釣りたいと思う気持ちが先走り、水路で見つけた最初の一匹目は写真撮影し忘れた。しかも釣れなかった)

タウナギが潜んでいそうな水路を探っていけば冗談抜きで、いくらでも見つかる。あとは釣るだけ!なのだが…。

意外とスレている?個体が多い。

目の前に餌を落としても、鼻先でかるく触るだけで食い付かない。そうやっているうちに警戒して引っ込んでしまう。

用意した餌は、おつまみのスルメイカ、グミ、魚肉ソーセージ。あとは現地で捕まえたアメリカザリガニの剥き身。

しかし食い気のない奴は何を試しても、とことん警戒して食わなかったのでサッと場所移動。

意外と手強い…事もある。

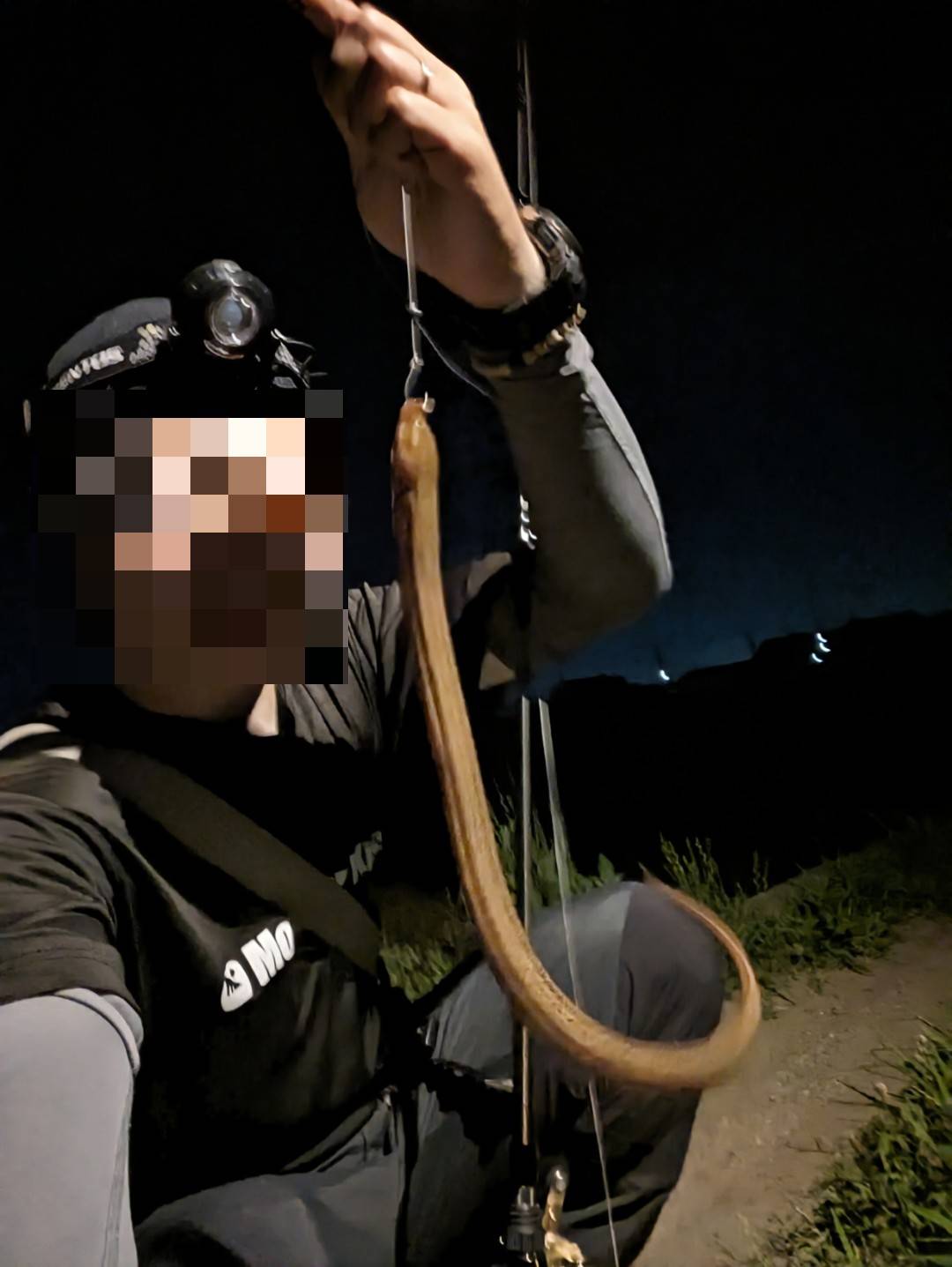

初めての一匹!

ザリガニの剥き身を餌にして水路沿いを歩いて探していると、全身を出してボーッとしているタウナギを発見。

目の前に餌を落としてしばらく待つと、パッと食いついた。しっかり食ったのを見て抜き上げ、念願の一匹目。

やや細いが、ずっと釣ってみたかったので嬉しい一匹!同じ水路にいたザリガニ(餌)と記念撮影。

(ちなみにザリガニは条件付きの特定外来生物に指定されてしまったので、餌にする場合であっても生きた状態での持ち運びには要注意。死んでいれば大丈夫。)

ポイント探しと数釣りを楽しむ

なんとか初めての一匹を釣り上げて、少々コツのようなモノが分かってきたので、ヘッドライトを照らしながらタウナギを探索。(ライトで逃げないって有り難い…。)

餌を変え場所を変え

針の大きさを変えたりオモリの数を変えたり。

シンプルだからこそ、突き詰めていく楽しさがあり、それが本当に楽しかった。

ずっと釣りたかった魚も、ある程度釣って慣れてくると「デカいサイズのが欲しいなぁ…」と欲が出るもんで。

サイズアップを狙って大型個体を探す釣りにシフト。

あまりサイズは出なかったが、なんとか大きめのタウナギ二匹を追加。

触れてみて、観察してみて、思う存分に好奇心を満たす。

日中の暑い日差しも無く、タウナギを狙って釣りをしている人と場所の取り合いになるような事も無く、と言うか僕ら2人しかおらず…

ヘッドライトに集ってくる羽虫を気にしなければ、非常に快適で楽しい釣りだった。

ちょっとした気付きと予想

自分が見つけたポイントと、Y氏に案内してもらったポイントでタウナギを探してみると、明確に個体数とサイズに差があったので、僕なりの考えをまとめていこうと思う。

どちらも田園地帯で浅い水路という好条件だったが、Y氏が案内してくれたポイントは農薬が使われていないのかタウナギのみならず他の生き物の数も圧倒的に多かった。

写真に写してない事ばかりで申し訳なく思うのだが、カブトエビが見たこともないレベルで大量発生しており、無農薬(低農薬?)故に田んぼに生態系が出来ていた。

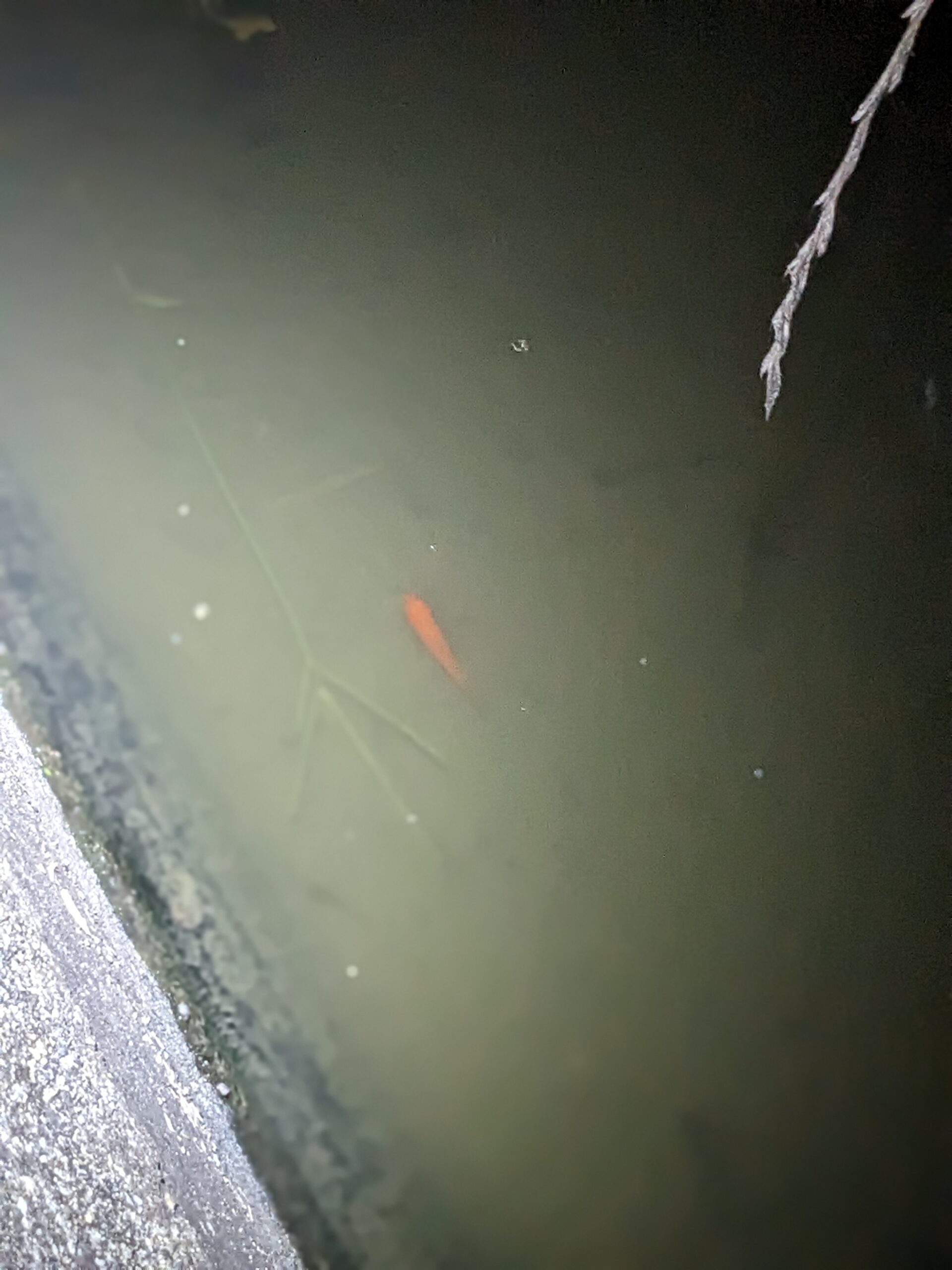

水路には逃げ出したと思われる金魚が時折見られ、餌には事欠かない様子だ。

金魚を食っている影響なのか、かなり大きなサイズのタウナギも混じっており、フィールドのポテンシャルを感じた。

(しかしタウナギも金魚も野外に放たれてしまってはどちらも外来魚として害が出てしまうので、なんとも言えない気持ちに…。)

僕が見つけたポイントではタウナギの数も少なく、いても細いし小さい。水生生物も種類が乏しく、ジャンボタニシやウシガエルしかいない。(小さいとはいえタウナギも外来魚なので、これらを合わせるとなかなか厳ついメンツだ)

今回はたくさんのポイントを回ることは出来なかったが、実際にフィールドに足を運んでみて浮かんだ疑問は以下2つ。

・タウナギは農薬に弱い?

・もしくは農薬の影響で他の生き物(餌)が少ない場所はタウナギの数もサイズも伸び悩む?

という事。

あまり詳しく書いてしまうと、これから自力で探して釣りたいと思っている人へのネタバレになってしまうのでほどほどにしておきますが、見つけられる水生生物の数がタウナギの指標になるように思います。

論文の情報を元に香川県でタウナギを探した際は全く見つけられず、移入された個体群は絶滅したと考えるに至った理由として、やはり農薬の影響なのかなと…。近くに田んぼはあったものの、無農薬のブランド米を育てたり…というような事はなく、米作の時期には普通に農薬散布をしているので、そのせいなのかな?と思ったりしています。

もしかしたら農薬や他の悪影響を受けない場所で、ほそぼそと命を繋いでいる可能性もゼロではありませんが…。

タウナギハント終了

深夜2時頃までタウナギ釣りを楽しみ、合計7匹をキープする事に。

一匹ひっくり返って死んでいるのかと不安になったものの、指でつついてみると普通に生きてました。

空気呼吸をするのでバケツに複数匹入れても酸欠で死ぬ心配が無い。

生命力の強さが外来種問題になる反面、食材としては鮮度が保たれて有り難い限りである。

この頃になると既に食べ方を考える事で頭の中がいっぱいだった。

タックルセッティング

今回使用したのは6ftのパックロッドにベイトリールの組み合わせ。

(Dear Monster MX−6、SHIMANO 23カルカッタコンクエスト400)

PEライン5号に管付き3号〜5号チヌ針を直結、水路の流れに合わせて2Bガンダマを1〜2個噛ませるというシンプル仕掛け。

シンプル仕掛けと言いつつも正直オーバースペックかなという気がしなくもないが、尻尾で踏ん張って引きずり出すのに苦労するとか、潜られると厄介だと噂に聞いていたし、なにせ初めての魚種なので余裕を持ちまくったタックルセッティングで安心して挑む事が出来た。

リーダーラインの結束のやり直しをする必要が無い太糸PE直結が楽だ。

リーダーラインの結束のやり直しをする必要が無い太糸PE直結が楽だ。

管付きはスッポ抜けの心配も無く、素早く結べて使い勝手が良い。

針を飲まれる心配をしてバーブレスにした5号チヌ針から始めたが、タウナギのサイズが小さかった事もあり最終的に3号サイズに落ち着いた。

ウナギとは縁遠い種類と言いつつも、釣り上げた後に針外しに手こずったり写真撮影に時間をかけていると、タウナギ自らが暴れて釣り糸に絡まり食い込み…動きはウナギやアナゴとよく似ているなという印象。

食べるにしても食べないにしても、素早く針を外す為にバーブレスが無難かなと思うところ。

タウナギ釣りのここが面白い

普通のウナギ釣りと違って、ぶっこみ釣りで静かに放置ではなく、そーっと歩きながらライトで水路を照らし、見つけたら鼻先に餌を垂らす…。

強いタックルで有無を言わさずぶっこ抜いても良いが、頭や鼻先だけを出しているタウナギを見つけたら駆け引きを楽しむのもまた良し。

少し離れた所に餌を落としてチョンチョンと動かしてやると、スルスル…と頭を伸ばしてくる。

もうここまで来れば…という位置までおびき寄せたら食わせる。

警戒心の強い奴はなかなか体を出さないが、どれぐらいの距離までおびき寄せられるか、どこで餌を食わせるかという駆け引きが非常に面白かった。

難しくもないけど、簡単すぎもしない、いわばムキになって燃える釣りなのかなと笑

テナガエビ釣りに似た楽しさを感じました。

簡単な道具で釣ることが出来るので、皆さんも安全とマナーに配慮し、タウナギを狙ってみてはいかがだろうか?

ここまで読んで頂き、ありがとうございます!

次回はタウナギ調理編です。

コメント