聖地・奈良県で釣り上げたタウナギを適切に持ち帰り、美味しく食べるまでの流れをまとめたドキュメンタリー(?)

※タウナギの調理の様子が出てくるので苦手な方は要注意。

タウナギを持ち帰る

今回は自宅で調理をする事にしたのでタウナギの鮮度を落とさないよう持ち帰る必要がある。

一般的に、釣った魚は血抜き締めをして低温状態で持ち帰るのがベストだが、タウナギは可能な限り活かしたまま持ち帰る方が良い。(詳しい理由は後述)

本種は特定外来生物では無いので生きた状態で持ち運ぶ事は何ら問題ない。

とある友人曰く、空気穴を開けたタッパー容器に、濡らした新聞紙と一緒に入れて持ち運べば全然生きてる。との事だった。

しかしタッパーを用意していなかったので、帰る直前に2リットルのペットボトルに移し替えた。

ごく少量の水を入れてから、ナイフでボトル上部にタウナギが抜け出ない程の小さい空気穴を開けて、脱走と水漏れ防止の為に45Lのポリ袋に入れて、しっかり縛ってリュックにぶち込み、バスの貨物室に預けて持ち帰ってきた。

入念に脱走防止を施したので大丈夫と思いながらも、万が一貨物室でタウナギが散乱していたら…と不安になったがそんな事は無かった。

(あってたまるか)

数日、活かしておく

持ち帰ってきて生存確認。

ボトルを切って水をかけると、ズルっと動いたので一安心。

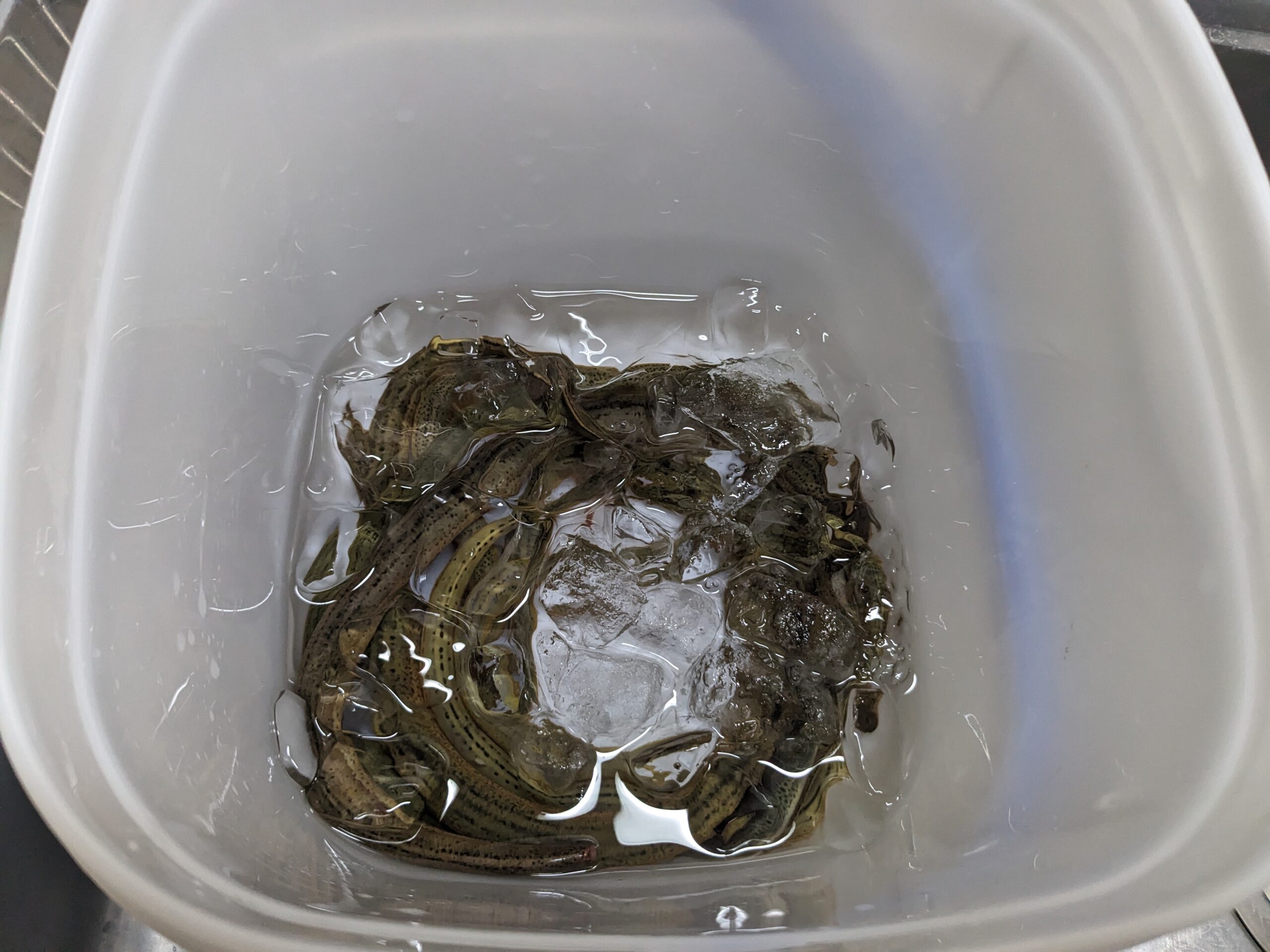

我が家の風呂場でバケツに移し替えた。死んでいるタウナギは一匹もいなかった。

釣行後友人宅で一晩、帰宅当日に調理する事が出来なかったので、水を替えて自宅でさらに一晩。

世間一般で言う「泥抜き」を行った。厳密には「フン出し」と言った方が良いだろう。

僕は淡水魚を食べる時に行う「一般家庭レベルでの泥抜き」に対しては否定的な方なのだが、まな板の上で消化中の金魚や水生生物(カブトエビとかオタマジャクシとか)が出てきても嫌なので必要な作業だったと思う。

ちょっと観察

前編でも述べたようにタウナギは空気呼吸をする。体表が濡れてさえいれば酸欠で死ぬことは無いらしい。非常に丈夫な魚で飼育も楽しいらしいが、我が家では様々な事情で飼育は出来ない。

情が移ると食べづらくなるので、仕事前と帰宅時に、死んでないかだけ確認してすぐフタを閉めるようにしていたが、しばらく(食べるまでの間)観察する事に。

水面から鼻先を出して空気呼吸。

ずっと見てると可愛くなってくる。そうなると包丁を入れられなくなるので僕とタウナギはドライな関係を保った。一方的だけど。

そういえばバケツに移し替える時、尻尾が無いタウナギがいた。釣った時には欠損は無かったと思うのだが、もしかしたら釣行時のバケツや移動中のボトルの中で他のタウナギに食いちぎられたのかもしれない。針を外す時に油断して噛みつかれた時も、普通に顎の力が強くて痛いぐらいだった。共食いもあったりして…。

都合3日のフン出しで水も澄んできたので、いざ…。

調理開始

(ここから少々閲覧注意)

タウナギの入ったバケツに氷と少しの塩を入れて低温にして、仮死状態にする。

十分に時間を置き、動きが鈍くなったら包丁で頭を切り落とす。

血抜きも兼ねて再び氷水に戻したが、サイズからは想像も出来ない出血量。

なんとなく血の味が気になって舐めてみたが、特に血の味は感じなかった。でも少し塩気を感じて「淡水魚でも血は塩味がする!」と興奮したが、氷締めの時に使った塩だろう。恥ずかしくなってくる。

頭を落としたら短くカットして包丁とキッチンバサミを駆使し、開いて骨を取り除く。

頭を落とした時点で感じていたが

死ぬとヌメリというか粘液が大量に出てくる。

時間が経つと生臭みも出るとの事だったので、ギリギリまで活かしておいた理由の一つでもある。

ここまでヌメリが出るなら頭を切り落とさず活かしたまま目打ちをして包丁で開けば良かったなと思った。しかし全て頭を切り落とした後に気づいたのでもう遅い。

身は赤黒くて淡水魚らしさを感じない。

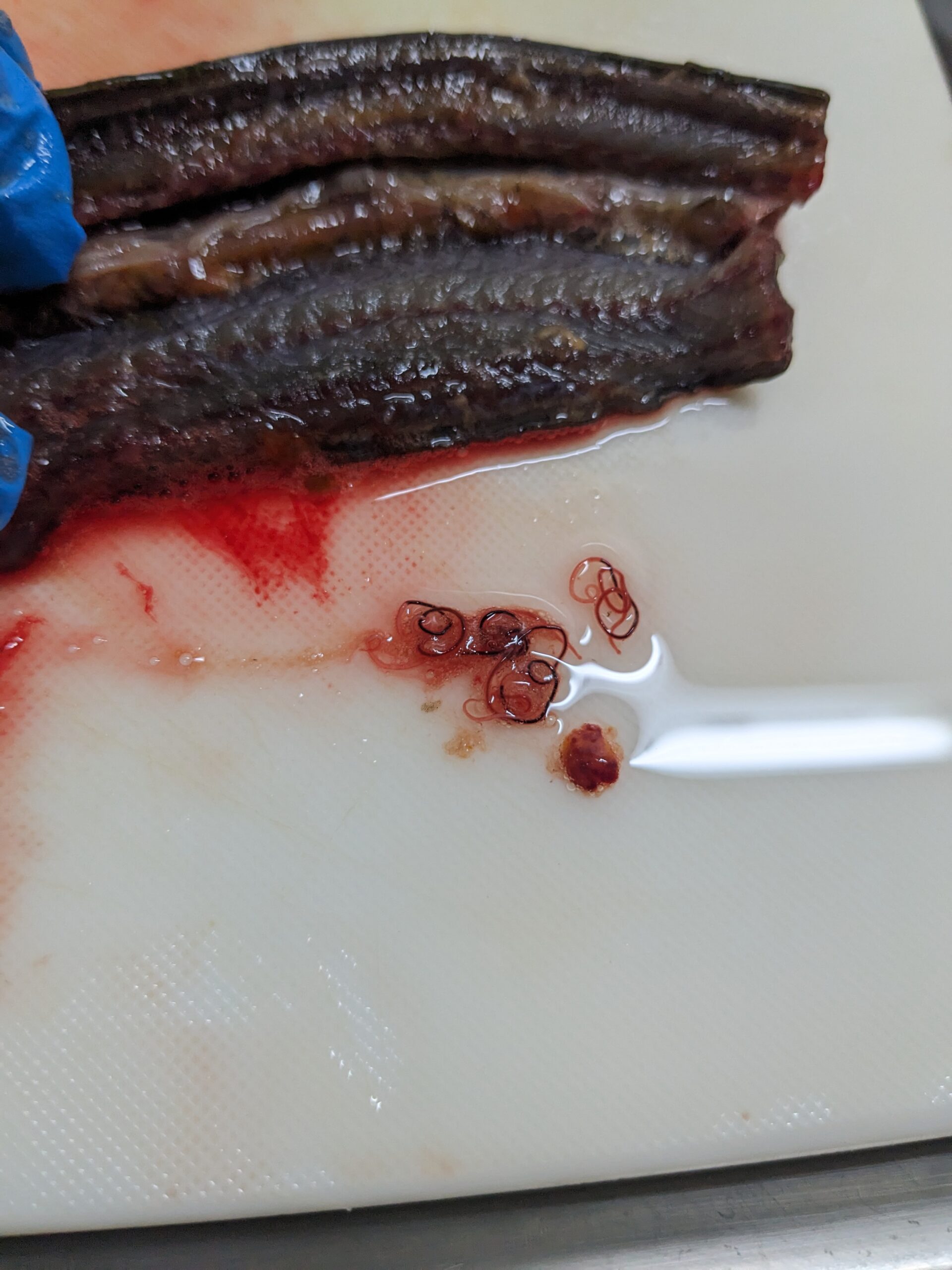

出ました寄生虫

淡水魚を食べるというとすぐ「寄生虫が」と言われるが、経験上、実際避けては通れない事実として淡水魚にはそこそこ寄生虫がついているように思う。

ほら、お前らの大好きな寄生虫だ。(ヨクミトケ)

数匹分のタウナギから出てきたのではなく、写真に写る部位だけでこの数が出てきた。詳しい種類や名前は不明だが、「線虫」と呼ばれる寄生虫だろう。本種を加熱不十分で食した場合に人体にどう影響するかは知らない(可能なら知りたくない)

とは言え十分に加熱すれば死ぬので全く問題ない。

サバ缶にも死んだアニサキスは入っているし実際何度も見つけて食べているが、(アレルギー等無ければ)死んでいれば問題はない。これも同じ事。

キニスンナ

なんとか切り身に

ヌメリと弾力のある身質に苦戦しつつ、キッチンバサミと包丁を駆使して全てのタウナギを開いて骨の無い状態に。(写っているのはその一部)

これで何の料理にでも使える。

魚の調理は慣れているつもりだが、サイズ感とヌメリも相まって時間が掛かってしまった。

タウナギとニンニクの芽炒め(オイスターソース)

一番最初に作ったのは炒め物。

絶妙に鮮度が落ちてそうな色合いのニンニクの芽(98円)を一口サイズにカットしておく。

先にタウナギを炒める。

タウナギに軽く焼き目がついたら、ニンニクの芽を投入。

ニンニクの芽にも火が通ったらオイスターソースを絡めて

皿に盛り付けて完成。

刺身が食べられない、魚の生臭みがダメという友人と一緒に食べてみたが、僕も友人も生臭みを一切感じる事なく美味しく食べる事が出来た。

油と濃い味付け(オイスターソース)との相性が非常に良かった。ウナギやアナゴのような風味を感じたが、泥臭さとも違う淡水魚の香りがオイスターソースと合わさると非常に美味しかった。プリッとした弾力、歯ごたえがありつつも柔らかくて食べやすい身質だ。

冷えると豚肉っぽくなると本で読んだが、熱いうちに食べると本来の魚感の方が強い。ウナギの炒め物を食べているような感じで、少し贅沢な感じがイイなと思った。

ジビエのような、良い意味で野性味を感じる一品だった。2人とも「また食べたい」という感想で一致。

うまい!!

鱔魚意麺(タウナギ焼きそば)

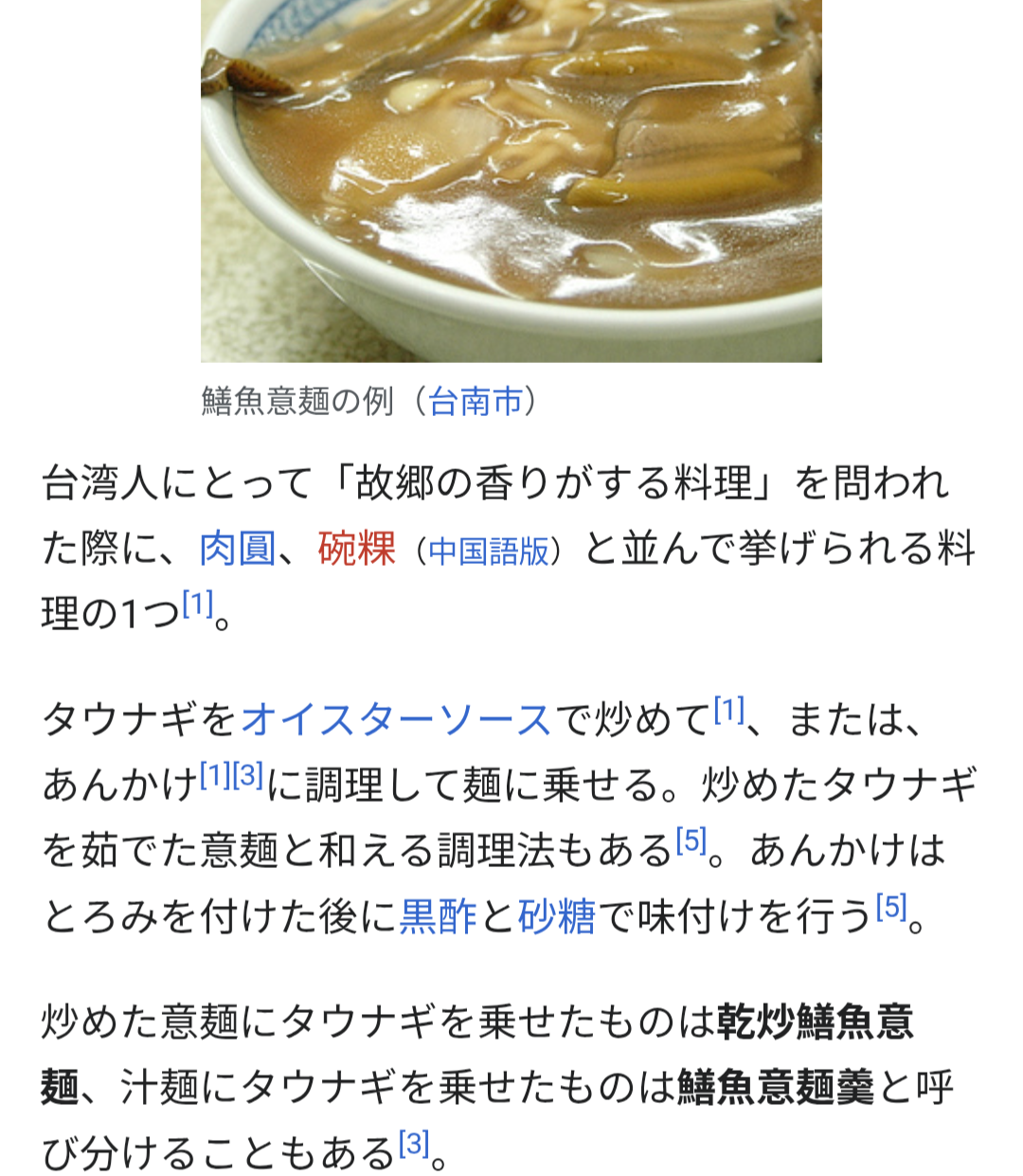

二品目は焼きそば。台湾ではかなり馴染み深い食材として扱われているんだとか。

Wikipediaから↓

僕の好みと調理の手間の都合から、あんかけにせず、炒めたタウナギを焼きそばに投入するという調理法を取った。

「乾炒鱔魚意麺」と呼ばれる料理になるようだ。

タウナギを先に炒めて別皿に取り、わざと少し冷ましてから噂の「豚肉感」を出そうという試み。

市販の焼きそばをレシピ通り作って、

別皿で冷ましておいたタウナギを最後に混ぜる。

見た目として違和感は無い。

あんかけにせずに麺と炒めたタウナギ焼きそば「乾炒鱔魚意麺」の完成。(鱔魚はタウナギの事。)

皿に盛り付けて完成。非常に地味だ。

冷やしが足りなかったのか、思っていたより豚肉感は出無かったが、プリッとした身がアクセントとなり美味しい。そして、とにかくソースとの相性が良い。

マヨネーズとの相性も良い。脂の少ないタウナギだが、その点は調理法次第でしっかりカバーできる。

焼きそばの具材として全く違和感なく仕事を果たしている。むしろ非常に良い。

2人とも

「美味い!!」

という感想で一致。

二品とも中華風に料理してみたが本当に美味しかった。

生息していた場所からイメージするような泥臭さや嫌なニオイは全く無い。

日本ではタウナギを取って食べるという食文化は定着して無いようだが、食べないのはもったいないぐらい美味い魚だ。

少々複雑だが、食材としてタウナギを見た時に、外来魚という事もあり全く遠慮する事なく取って食べることが出来る。

水産資源の減少が心配される昨今、たくさん釣って地面に並べて記念撮影をして、ネットに投稿しても炎上しないのは外来淡水魚ぐらいかもしれないと思うと少し暗い気持ちになるが、とにかく釣って食べてみよう。

タウナギの卵(食べてみたかった)

今回は時間と量の問題から食材として扱わなかったタウナギの卵も備忘録として綴っておこうと思う。

Y氏の家までバケツで持ち帰り、水換えをしようとネットに移し替えた時に、バケツに産み落とされたタウナギの卵を発見。

寝不足で頭がおかしくなっていたせいか、そのまま食べたくなったが、ぐっと我慢。

わけのわからない細菌や寄生虫がいないなら醤油漬けにして食べてみたい。軍艦巻にしたら美味そう…。

タウナギは基本的にメスとして生まれてきて、40cmを超えると性転換してオスになるそうで。

雌性先熟(しせいせんじゅく)というらしい。海の魚だとコブダイやキュウセンなどのベラ科の魚を思い浮かべる。つくづく不思議な魚だなと思う。

実際調理した時、大きな個体のタウナギからは卵は出てこなかった。

次回タウナギの卵が出てきたら、味見程度でも良いので料理して食べてみようと思う。どういう調理で食べるかを今後の課題としたい。

まとめ

釣った後の持ち運びから調理する際の注意点等をまとめていこう。

・持ち運び

タウナギは酸欠に非常に強い。今回の運搬は水より空気が多くなるように意識した。結果的に死んだタウナギはゼロ。

ただしそこまで高温に強くないという話も聞くので温度管理には気を使う必要があるのかもしれない。

・なるべく死なせないように

- 死ぬと、途端に大量のヌメリというか粘液が出てくる。生臭くなるという話も聞くし、何より調理の時に非常に厄介なのでギリギリまで活かしておきたい。

- ※泥抜きについて

本来の泥抜きというのは、コイなどの魚に対して、綺麗な水が流れる地域で、水路から生簀や中庭の池に水を引き込み、そこで米ぬか等の綺麗な餌を数ヶ月単位で与える方法を指すと僕は認識している。(間違ってたらスミマセン)蓄養という方が良いのかもしれない。

中途半端な日数、餌を与えず水換えだけをしても魚の身が痩せて味が落ちていくだけなので、今回は必要最低限の「フン出し」のみを目的とする水換え作業を行った。

・さばく時は氷締め

見た目からは想像出来ないほど血の量が多い。頭を切断しても胴体は動き続けるので、氷締めせずに頭を切断したりすると、台所が血まみれになってしまって後片付けが大変そうなので氷締めで仮死状態にしてからさばく事をオススメしたい。

切り分けると、出てきたヌメリのせいで、まな板の上での作業に非常に難が出た。個人的に、今後は切り分けずに目打ちをして捌くようにしたい。

・背骨の取り残しに注意

タウナギは中骨が非常に硬く、うっかり取り損なった背骨を噛んでしまうと、歯が欠けるかと思うレベルだった。骨が口に当たると非常に気になるので背骨だけは丁寧に取るようにしたい。

背骨以外、腹骨を取ったり骨切りなどはしなかったが小骨は気にならなかった。

・油とソース(濃い味つけ)が相性抜群

タウナギ釣りは夏が最盛期らしいが、産卵期と重なるようなので当然卵に栄養を取られ、脂身が少ない個体が多かった。

そこで、油を補ってやるような調理法が非常に良かった。また、前述したように、泥臭さとも違うウナギやアナゴのような風味があったが、濃い味のソースを絡めてやると本当に美味しかった。

・加熱は十分に

一部を除き、基本的に淡水魚を食べる際はこれに尽きる。顎口虫などのリスクは避けきれないので、必ず中心部まで十分に熱を通して安全に食べるように心がけたい。しっかり熱を通せば寄生虫もたんぱく源…。

最後に

もし台湾や東南アジア圏を旅する時にタウナギ料理を屋台で見つけたら絶対食べたいと思うレベルで美味しく、僕も友人も大満足だった。

捕獲(釣り)に少々労力や移動資金が必要になったが、それ以上の楽しさと美味しさがある魅力的な淡水魚だと思う。

興味がある方はこの夏、ヘッドライトと釣り竿を持ってタウナギ探しに出かけてみてはどうだろうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

コメント