沖縄釣行2日目で念願のオオウナギを手にしたが、まだまだ釣りたい魚は数多く。この日も朝からレンタカーを走らせていた。

釣れても釣れなくても、移動してるだけでも腹は減る。

沖縄のコンビニではゴーヤーチャンプルー弁当なるものが売られている。スパムが入っていて割とボリュームがあり、なかなか美味い。価格も割と安い方だと思う。滞在中は好んで食べていた。

なんとなく体にも良い気がするのだ。

沖縄釣行編では釣り以外にも肌で感じた事や、文化についても綴っていきたいと思う。少しでも楽しんでもらえると嬉しい。

沖縄プレコ

では本題に。

プレコ(マダラロリカリア)をご存知だろうか

プレコというのは正式名ではないが、短く呼びやすい名前なので記事内では呼び名をプレコに統一する。熱帯観賞魚として飼育されていた個体が野外に捨てられ、年中温暖な気候の沖縄県で大繁殖してしまっている。プレコは産卵期になるとトンネル状の横穴を掘って産卵し、そこで稚魚を育てるらしいのだが、無数のプレコが穴を掘る事で護岸が崩壊しやすくなるのでは…?と近年問題視されているとかいないとか。河川によっては貴重な在来種と餌や住処を競合する可能性もあるだろう。

そんな外来魚であるプレコが沖縄に生息している事を決して肯定的に見る訳ではないが、オオウナギと並んで沖縄でずっと釣りたかった憧れの淡水魚だ。釣りの対象魚として、生物として、非常に興味があったし自分自身、ナマズの仲間が特に好きなので一度はこの魚を捕まえて、触れてみたかったのだ。

一匹目のプレコ

X(旧Twitter)で知り合ったユウゴリアン氏から、今回の旅では釣ることが出なかったクララ(ウォーキングキャットフィッシュ)がいるという河川の情報を貰い、川の上から覗き込みながら探していた。(ちなみにこちらも外来ナマズ)

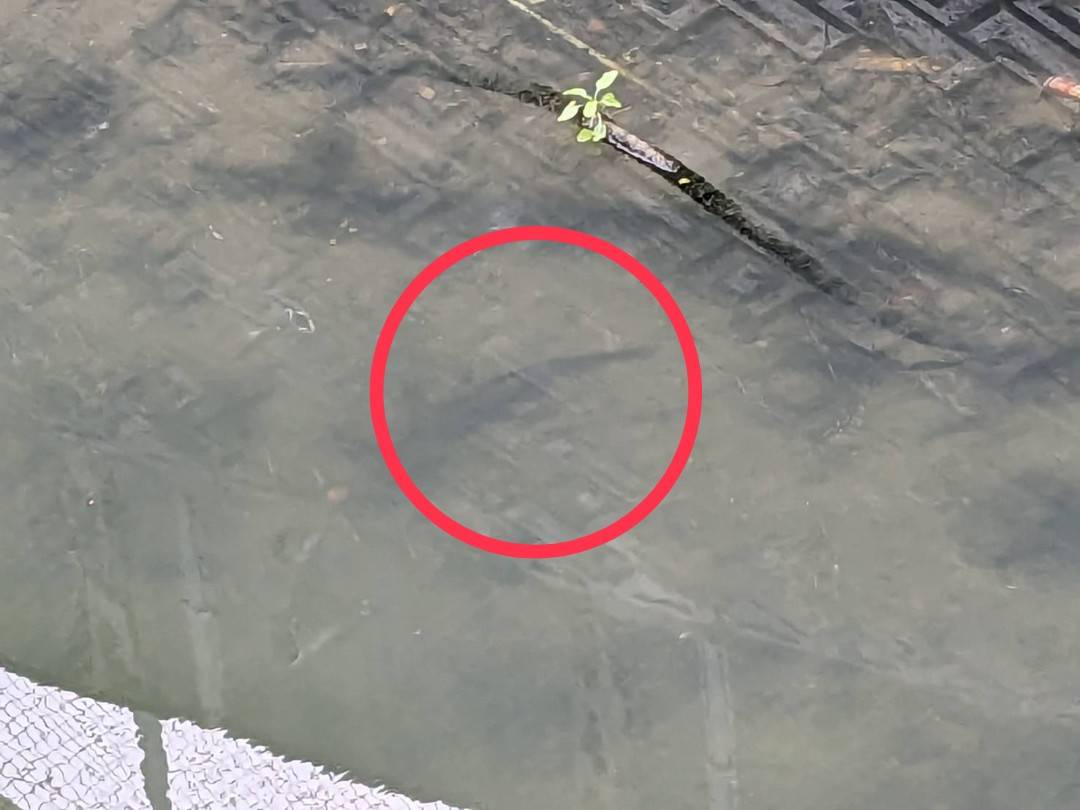

そして第一に発見したのは…

そう、プレコなのだ。

しかも思っていたよりデカいのがたくさんいる。

予想外のプレコ発見に大興奮しながら、持っていたジグヘッド+ガルプワームを鼻先にキャストした。

しかし反応がまったくない。それどころか、しつこく狙っているうちに警戒して逃げられる始末。やはり初めての魚種を攻略するのは簡単ではない。

加えて本種は岩についた藻類などを削り取って食べているらしく、動きで誘って釣るなどのルアー的な釣り方が確立されていないようだ。Wikipediaには藻類や「底生生物」を食べると書かれてはいるが…。

強い匂いに反応するという事は確認されているようだが、水槽で餌付けされている個体ならまだしも、そもそも苔まみれの河川で苔を主食とする魚を他の餌を使った釣りで狙うというのは、なかなか厳しいように思う。練り餌も試せばよかったなと今になって思うが、手返しが悪いので使わなかったと記憶している。

手を変え品を変え粘ったが日没も近く、目視できなければ狙うこと自体が無理になってくる。

で、結局最初の一匹はランディング用のネットを伸ばしてパワープレイで捕獲。

めちゃくちゃカッコいい!

噂には聞いていたが、驚くほど鱗が硬くて柔軟性が無く、とにかくカチカチの魚だった。

実際に触れる事ができて喜びいっぱいである。やはり経験に勝る知識なし。

腹の模様も…キモカッコイイ!!

外敵のいない環境で油断しきっているのか動きが非常に遅く、なかなか逃げない。釣人的な目線で見ると非常に悔しいが、釣りで狙うより、手や網で捕まえる方が簡単なのだ。YouTubeなどを見てもそちらの捕獲方法が広く紹介されている。釣り方が確立されていないならば、これらも立派な捕獲手段の一つだ。

一匹目は釣りではなく「ネットでの捕獲」となったが、念願叶ってプレコを手にして満足だ。

オオウナギに続いてこちらも実食したが、後半で詳しく紹介したい。

二匹目のプレコ

後日再び、プレコを捕獲した河川に訪れた。

また別の記事で詳しく書きたいと思うが、沖縄にはティラピアが広く生息している。

プレコを発見した河川も例外ではない。大きな個体も時々見かけたので、香川から持ち込んだミミズ(釣具店で購入したもの)をエサにティラピア釣りをしていると、プレコの群れが嫌でも目に入る。

撮影したと思った写真が見つからず申し訳ないのだが、どこを覗き込んでもプレコの密度が異常に高かった。

「捕獲」はしたものの、「釣り」では獲っていない。となればやはり一匹は何とかして釣りたいと思うのが釣人としての性だろうか。

ジグヘッドにミミズを刺して何度も鼻先にキャストしていると、まるで覆いかぶさってくるかのような動きが…。

どうせ餌に反応したのではなく、上を通り抜けるだけだろうと思ってアワセを入れず放置していたが、覆いかぶさって動かないのでロッドを立ててやると…。

プレコが掛かった。

一瞬ギューーン!と走ってすぐに力尽き、手前に寄ってくる。

体を振って抵抗するが全身を鎧のような鱗で包まれているせいか柔軟性が無く可動域が少ない。すぐに水面に顔を出した。

軽い仕掛けをキャストするためにスピニングリールを使っていたのだが、引き上げるにはなかなかの重量感で苦労した。(ネットも離れた場所に置き去りにしていたし…)

ディアモンスターМX−7Sに19ヴァンキッシュの組み合わせで。

取り込みに苦労しつつもなんとか一匹。

ちょっとグロい

腹側はカチカチの鱗とは違い、カワハギの皮っぽい質感だ。口の中には藻類を削り取る為のブラシ状の歯(?)が生えている。

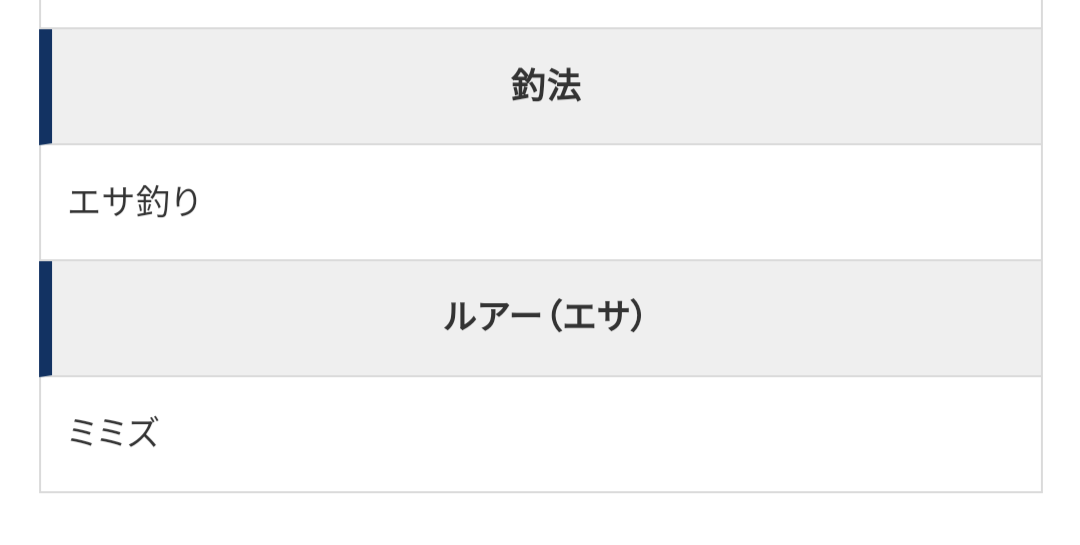

外掛かりではあるものの、柔らかい部分に針が刺さっている。これは釣ったかどうか微妙だなと思いながらも釣り仲間に釣れた事を連絡すると、JGFA公式でもミミズを餌にして釣ったと記録に残っている事を教えて貰った。「口に掛かってないけど、釣ったで良いでしょう」ということで納得する事にした。

↑公式ページより。

やはり釣りで手にした魚は格別だ。

思う存分に記念撮影をしてリリース。

ウォーキングキャットフィッシュ狙いでの偶然の発見であったが、情報をくれたユウゴリアン氏に感謝し、改めてお礼申し上げます。お陰様で憧れのプレコを釣り上げる事が出来ました。

実食編

やはりこちらも一匹は食べてみよう!という事で最初の一匹は食べる為にキープした。

ナイフをホテルに忘れてしまって〆る事が出来なかったのでビニール袋に入れて、急ぎホテルまで持ち帰った。

そしてシンクに出すとまだ元気に生きていた。マジか…。30分は水から出ていたはずだが…。苦しませてしまって申し訳なく思ったと同時に、生命力に驚いた。

どこからナイフを入れたら良いのか悩む。

とりあえずナイフの柄で頭を叩いて気絶させてから頭と胴を切り分ける事に。それにしても硬い。ナイフの背で叩くと、コンコンと音がする。

ドブ川で捕獲した事も考慮して極力内臓を傷つけたくない。調理の際はキッチンバサミで頭を切り落とすと紹介されていたが、どの位置まで内臓が入っているのか良くわからないので、少しビビりつつも、先に腹を開く事にした。

ちょっと閲覧注意かも

オタマジャクシとかアイゴのハラワタのようにグルグルと渦巻く腸がぎっしりと入っている。

事前に平坂寛氏の著書やYouTubeチャンネルでプレコの調理動画を拝見していたが、氏の解説にもあったように食べている藻類由来なのか針葉樹のような、なんとも言えない青臭さを腹を開けた時点で感じた。

ここからは平坂寛著・外来魚のレシピを参考に調理していく。この本は自分にとって非常に有り難い一冊だ。

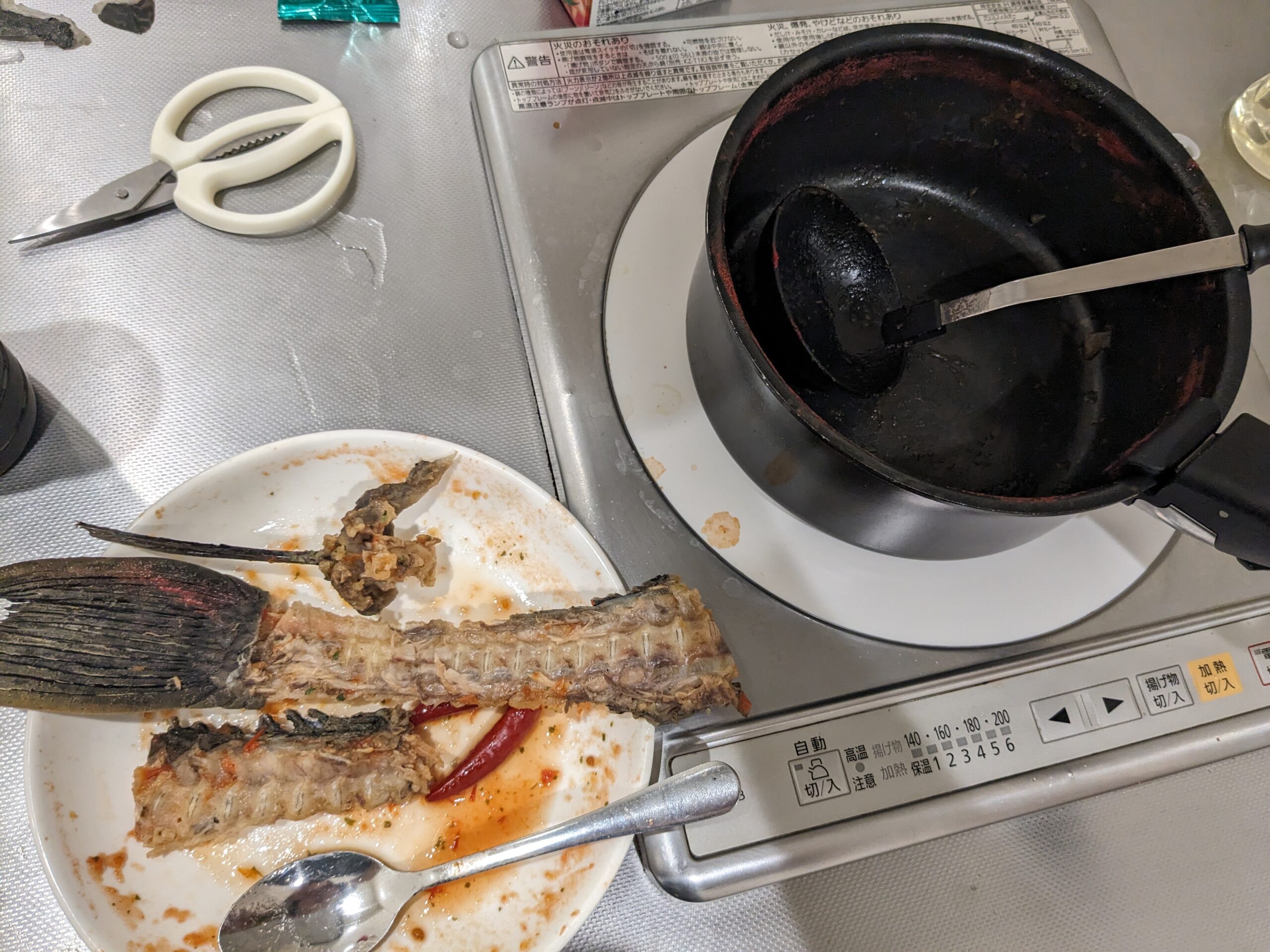

丁寧に内臓を取り出して良く洗い、キッチンバサミで頭、胴体、尻尾と切り分け、頭以外を鍋で下茹でした。

尻尾の根本と背びれの一本目が硬すぎて、持参したハサミで切り落とせなかった。

先述した青臭いムワッとしたニオイと共に出てくる凄まじい量のアクが不安を掻き立てる。

一度茹でてから外骨格のような鱗をキッチンバサミで剥く。カニの身を剥くような感覚だ。

加熱しても血合いの部分が茶色くならず、ほのかに赤いままで、熱の通り具合がわかりにくい。こういう特徴の身質のようだ。

完全加熱してもうっすらと赤いままだ。

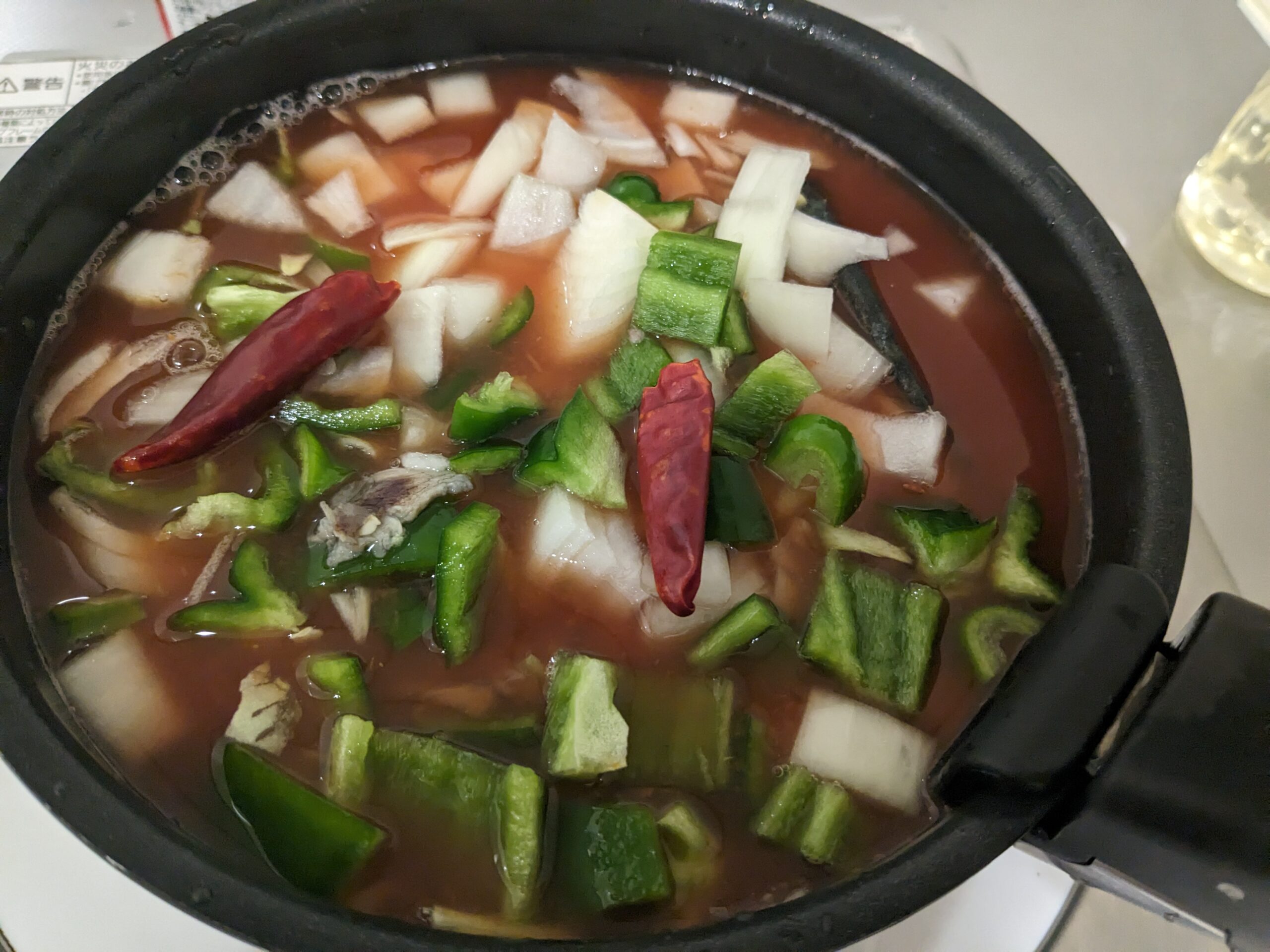

適当な野菜と共に

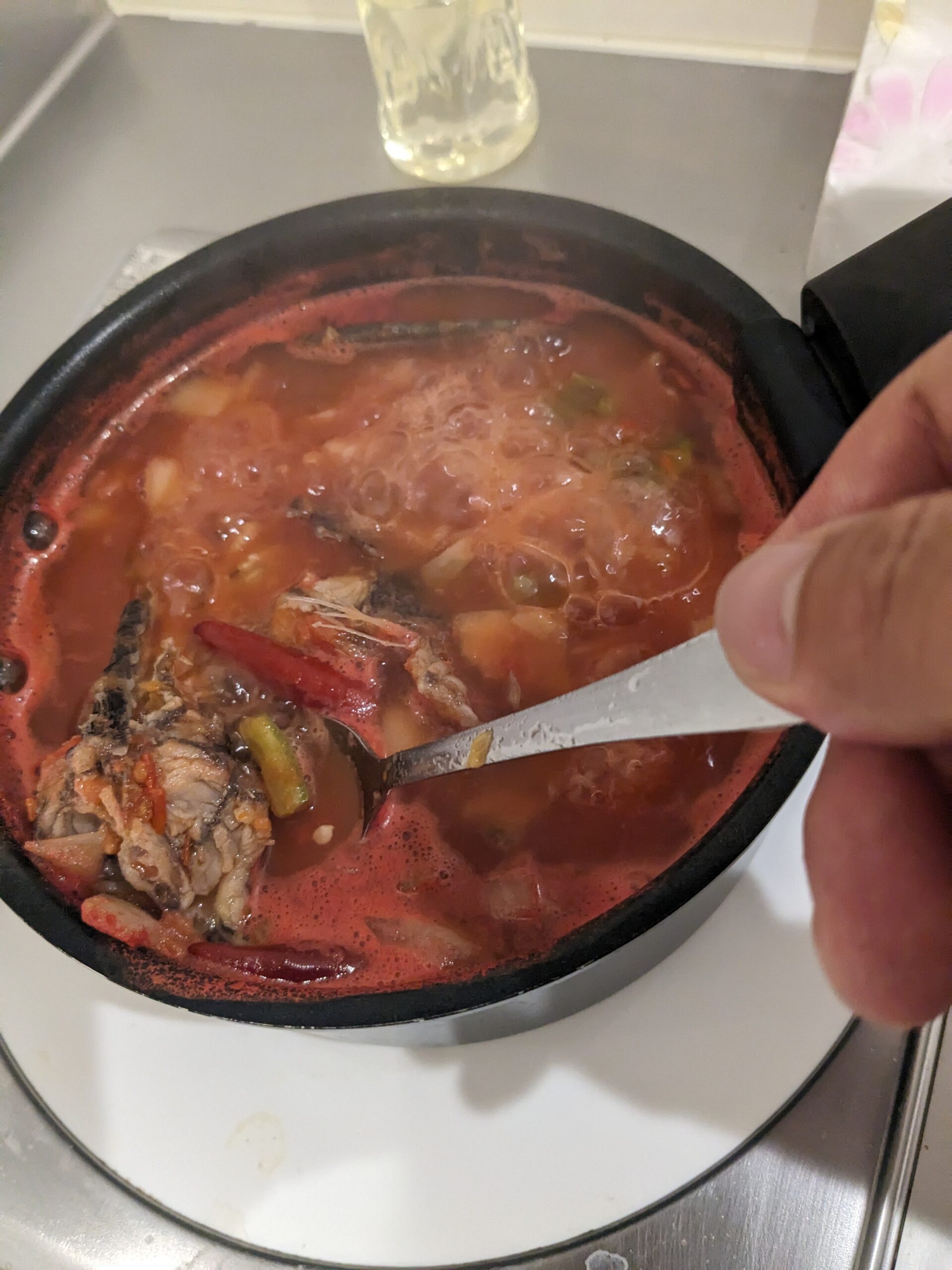

トマトソースで煮る。

鷹の爪も入れる。

ひたすら煮る。

(マダラロリカリア汁なのだ…)

皿に盛り付けて完成。

「冷えると臭くなり、再加熱しても臭いが消えない」

という説明があったので、皿に盛りきれなかった分は鍋で保温しつつ頂く。

ビビりながら一口。

あれ、美味い…!!!

ほんのりと旨味を感じた。思っていたような臭みがない。身はギュッとしまって弾力を感じる。骨からの身離れの悪さも加味すると、なんとなくフグっぽい身質のように感じた。(味はそこまで上等なモノではないが)

例えによく使われる魚と鶏肉の中間という感じだ。

悪くない、イケる!

これなら完食できるな!と安心して鍋の残りを皿に盛り、もう一口食べたところで恐れていた事が起きた。

「あれ…なんか臭い…」

IHで保温していたが温度が低かったのだろうか?ダメ元でまた鍋に戻して再加熱したが、二度と元の味に戻る事は無かった。

頂いた命、有り難く完食。

臭みを感じつつも何とか完食したが、息をする度に鼻から抜ける謎の青臭さが消えず、段々と気持ち悪くなってきた…。

食べる時の注意点としては

・低水温期のプレコを狙う

・加熱調理後、高温をキープする。(熱々のうちに食べる)

だろう。

フグっぽさを感じさせる弾力のある身質なので、下味をしっかり付けてからフグの唐揚げ風「プレ唐」にすればさらに美味しく食べられる気がしなくもない。次の挑戦まで、このアイデアは温めておきたいと思う。

紅葉おろし、刻みネギ、ポン酢の組み合わせで頂きたいところだ。

おまけ

その後、飲み物を飲んだりしてなんとか誤魔化しつつ、僕はどうにかプレコの頭を標本にして持ち帰れないかと試行錯誤していた。

鍋で茹でて少し柔らかくしてから除肉、漂白剤を駆使すれば持ち帰る事が出来るのではと思い、頭を鍋で煮た。

ドブ川のニオイがキッチンに漂う。

頃合いかと取り出して、エラの部分はここかな?ここから内部を除肉できるかな?といじくり回していると骨格がバリっと割れた。

その瞬間、煮込まれて凝縮されたドブ川臭が充満した。

「ヴぉエッ!!!!!」

本気でえずいた。

悔しいがこれ以上の作業は無理と、骨格の持ち帰りは諦めて、鱗の一部だけを持ち帰ることにした。

つまんでいる人差し指を見ればわかるかと思うが、指の皮が傷つくほど硬くザラついた殻のような鱗で身を守っている。キッチンバサミでも調理に苦労した。

原産地での天敵といえばワニだそうだが、沖縄にワニは生息していない。サメが河川に上がってくる事は有名だが、魚種豊富な沖縄で本種を好んで食べるような事も考えにくい。

鵜が頑張って飲み込んでいるとネット記事で紹介されていて非常に頼もしさを覚えたが、現状の増え方を見ると圧倒的な捕食者はいないようだ。

ならば自分が沖縄のドブ川の頂点捕食者になってやろうと目論んだが一匹で満腹に…。(他力本願で申し訳ないが鵜には頑張ってもらいたい)

日本では、1989年に定着が初めて確認され、現在では沖縄本島の6水系に生息しているらしい。

プレコは特定外来生物に指定されていないので、県管理の河川にいる本種を行政が法的に駆除することはできないようだ。法的に駆除される段階に来た時というのは、つまりそういうことだ。そうなるとまた別の問題が発生してくるだろう。近年ではガー科全般の特定外来生物指定が記憶に新しい。飼育したいアクアリスト達の自由を守るためにもこれ以上の野外放棄は厳禁だ。自由には責任が伴う。

積極的な対策が講じられていない以上、個人的にプレコは今後も増加の一途を辿るだろうと予想している。台風の多い沖縄県では、冒頭で述べたように、プレコが原因の護岸の崩壊が起きないことを願うばかりだ。

この先、外来種としてのプレコを沖縄の行政がどう扱っていくのか気になる所である。

さて、ここまで読んで頂きプレコという魚についてどう思われただろうか?

感じることは人それぞれ自由で良いと思うが、もし興味があれば、捕獲して料理して(自己責任で)食べてみてはいかがだろうか。自分も次はフグ唐ならぬ「プレ唐」を試したい。

この記事をきっかけに、沖縄プレコについて考える機会が出来たなら嬉しく思います。

最後までありがとうございました。

次回

海水小物釣り偏

コメント