前回までの記事では冬の沖縄での釣行記録をある程度時系列でまとめていましたが、今回はそれらの総括と、遠征中に感じたことを綴っていこうと思います。

僕の主観マシマシなのでその辺はご容赦ください笑

沖縄で、ずっとやりたかったこと

沖縄遠征をブログに書こうと思った時、本当は一番最初に書きたかった事なのですが、釣りブログの内容から大きく離れるので…という事でこちらの記事で。この章は釣りとはあまり関係ないので、読み飛ばして貰っても良いです。

……やっぱ嘘です、真面目に書いたので読んで欲しいです。

では本題に。

僕が沖縄に訪れたのは今回の遠征で5回目。

本格的に釣行を開始する前に、やらなくてはならない事があった。やり残した事と言っても良い。

15年以上前…中学生の時に修学旅行の平和学習で訪れた平和祈念公園と旧海軍司令部壕に個人的にもう一度行きたいと常々思っていた。

当時はまだクソガキだったので、漠然と「過去に戦争があった」「戦争は良くない」「平和が一番だ」なんてバカでも分かるような当たり前の事しか思っておらず、真摯に学習をする姿勢に欠けていたように思う。団体行動だったので流すように見て回ったおかげで、申し訳なくもあまり記憶に焼き付かなかった。

政治的な発言、右翼左翼的な思想についてはSNSや当ブログではなるべく避けるが、我が国の過去を学び直す事も兼ねて、冷静に物事を判断できる年齢になった今、再び沖縄の歴史や文化に触れて深く考えたかった。出来る限り言葉を選びながら、それらについて書いていく。

ホテルにチェックインした翌日、近くの商店街で花を買った。

僕は花屋さんで花を買ったのは生まれて初めてだった。

「プレゼント用ですか?」と聞かれて「戦没者慰霊碑に…」と答えるとお店のおばさんは「若いのに…ありがとね」と声をかけてくれた。

祖父母が沖縄にいたのかと聞かれて、沖縄で亡くなった身内はいない事と、香川から来た事を伝えて尚、「内地からわざわざ慰霊に来てくれて嬉しい」と言ってくれた事が印象に残っている。

沖縄では激しい地上戦があった事は誰もが知っているだろう。だが沖縄で生まれ育った人と、他県で生まれ育った人間からすると、その歴史に対する感覚は当然、だいぶ違うように思う。

平和祈念公園まで向かう道中、僕は色々な事を考えた。

昼前に祈念公園に着くと園内バスがあったので、利用させてもらう事にした。

お店の人に選んでもらった花束。

まず最初に向かったのは徳島の塔と呼ばれる戦没者慰霊塔だ。祈念公園内には各県の人達の慰霊塔がある。僕は香川県に住んでいるが、生まれは徳島だ。

小学4年までは鳴門市に住んでいた。修学旅行では団体行動故に、徳島の塔に手を合わせられなかった事がずっと心残りだったのだ。

しばし黙祷を捧げた。

その後、園内バスを降りて徒歩で移動する。

刻銘碑(こくめいひ)

ここでは沖縄戦で亡くなられた方々の名前が刻まれている。国内外、軍人、民間人など、全ての人が対象になっている。

2024年6月23日時点で24万2225人の名前が刻まれているそうだ。身元の確認が取れていない犠牲者の方々もまだいるので、今後もこの石碑に刻まれる名前が増えていくのだろうと思うと僕は言葉にできない感情に包まれた。

平和の礎(いしじ)

礎(いしずえ)を沖縄の言葉で「いしじ」と発音する事から、この名称になっているとの事だ。

修学旅行でも、ツアーでもない。

僕は自らの意思でまたここに来て、献花し手を合わせ黙祷した。亡くなられた全ての人の冥福を祈って。

平和の広場

平和祈念資料館も訪れたが、館内は撮影禁止だったので写真は無い。だけど資料館として、それが正しい形だと思う。撮影された内容がネット上に出回り、それらだけを見てこの場所を知った気になる人が居ない方が良いだろう。実際に沖縄に足を運び、自らの目で見て、肌で感じてこそ学べる事があるはずだ。

資料館内に、戦時中の話をまとめたファイルを読む事が出来るコーナーがある。時間の都合で全てに目を通す事が出来なかったが

何より感じた事は…この戦争の一番の被害者はやはり沖縄の民間の人だったという事。当然両国の軍人さんたちも加害者にして被害者であると思うが、この辺についてはこれ以上の言及は避ける。実際に資料館に行って感じ取って欲しい。

ガマと呼ばれる天然の洞窟を防空壕として利用し、民間人も軍人も同じ壕内で生活する。それがさらなる民間人を犠牲にする要因にもなったという話だ。まともな飲水や食べ物が無い状態が何日も続く。「火の通ってない生の豆を、子供たちは美味しい、美味しいと言って食べた」という話が本当に辛かった。ここには詳しく書けないが、同じ人間が、何故そんな事が出来るんだろう?という内容の資料もたくさんあった。当時まだ妻のお腹の中にいる我が子の事を考えたりしているうちに色々な感情がごちゃ混ぜになり、僕は堪えきれず展示室で1人で涙を流した。

修学旅行で訪れた当時とはまるで違う感情・感覚だった。

戦時中の様子と現在の景色を交互に思い浮かべて、今の自分に何が出来るのだろう?と自問自答した。ハッキリとした答えは分からなかった。

とにかく手を合わせ、黙祷し、冥福を祈る事しか出来なかった。

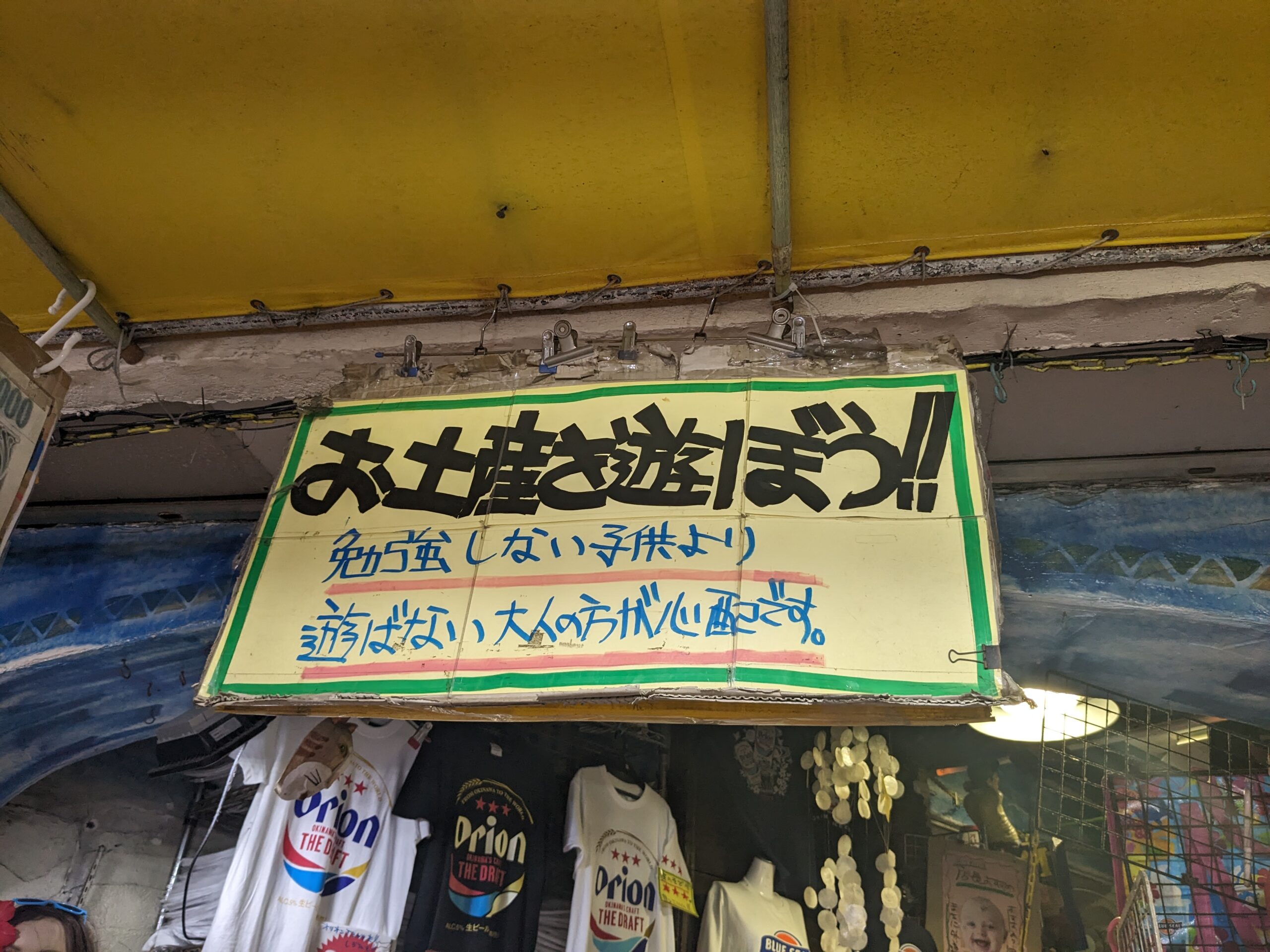

資料館を出る時に入れ違いで平和学習に来た中学生ぐらいの団体を見た。その子たちも15年前の僕のように、少し浮かれたような、友達の前でわざとふざけたり明るく振る舞うような…。

彼らも大人になった時にまた学び直せば、きっと違った感情で、この場所と過去を見ることが出来るはずだ。

僕がそうであるように。

祈念公園を出た僕はオオウナギ釣り用にコンビニでフライドチキンを買った。貧しい食べ物の話を読んで、涙が出るほど辛かった事も忘れて。

矛盾する行動に僕はなんだか自分が嫌になったが、現代の平和を享受させて貰う事にした。

勝手に泣いて勝手に自己嫌悪して…

僕は何が正しいのか分からなくなった。

正しさの定義さえ、沖縄の青空の下で分からなくなった。

沖縄の空は青くて高かった。

旧海軍司令部壕

本格的に釣りを楽しむ前に、まだ行くべき場所があった。こちらも修学旅行で訪れた場所であり、大人になってからもう一度見直したいと思っていた場所だ。

正直言うと当時中学生の僕はここが少し怖かった。

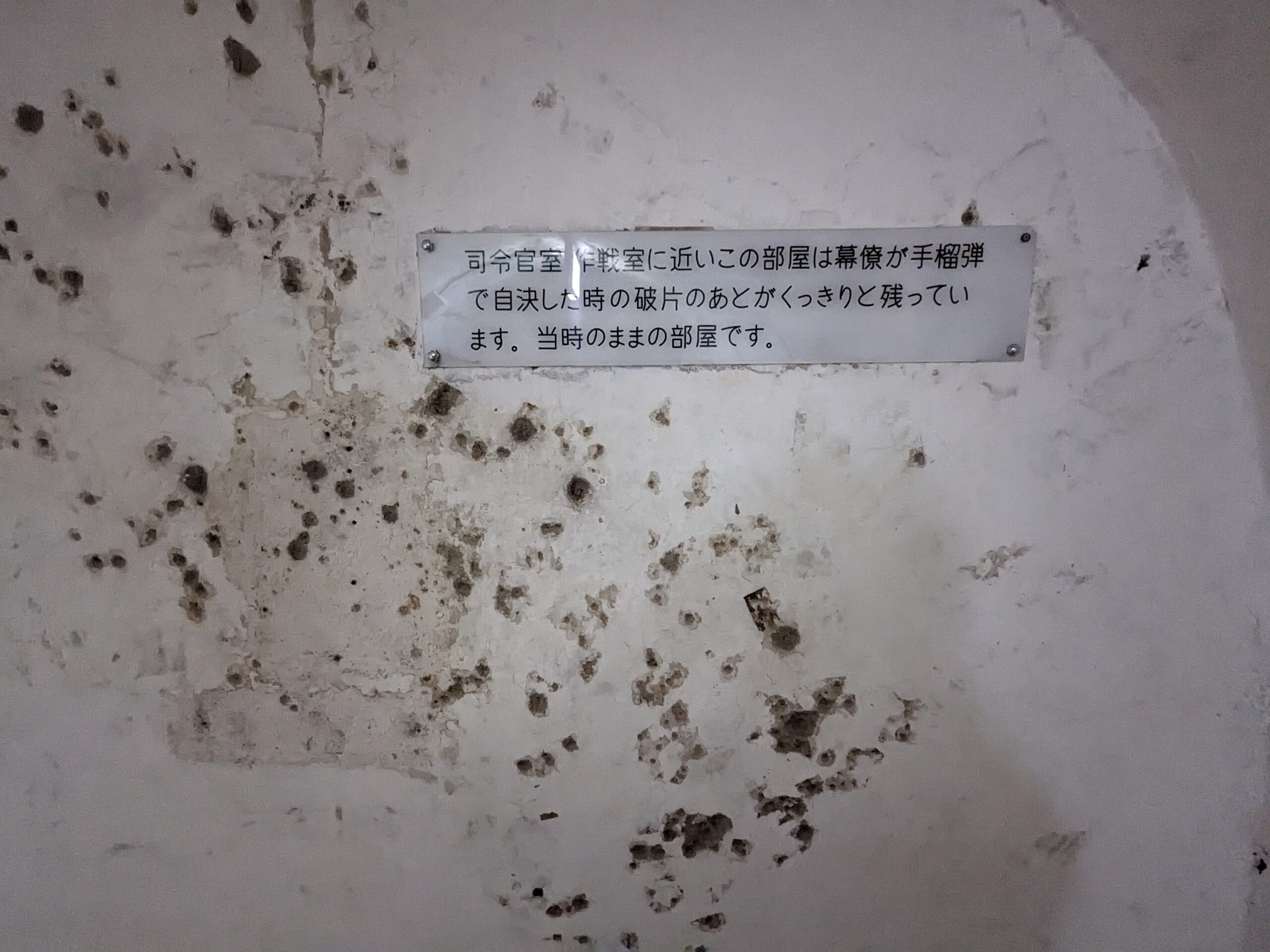

自決された当時のままの部屋。

幕僚が最後に手榴弾で自決をした時の破片が壁に突き刺さり、漆喰の壁に穴があいている。

ここまでハッキリと人が亡くなった痕跡を見るのが当時の僕は怖かった。

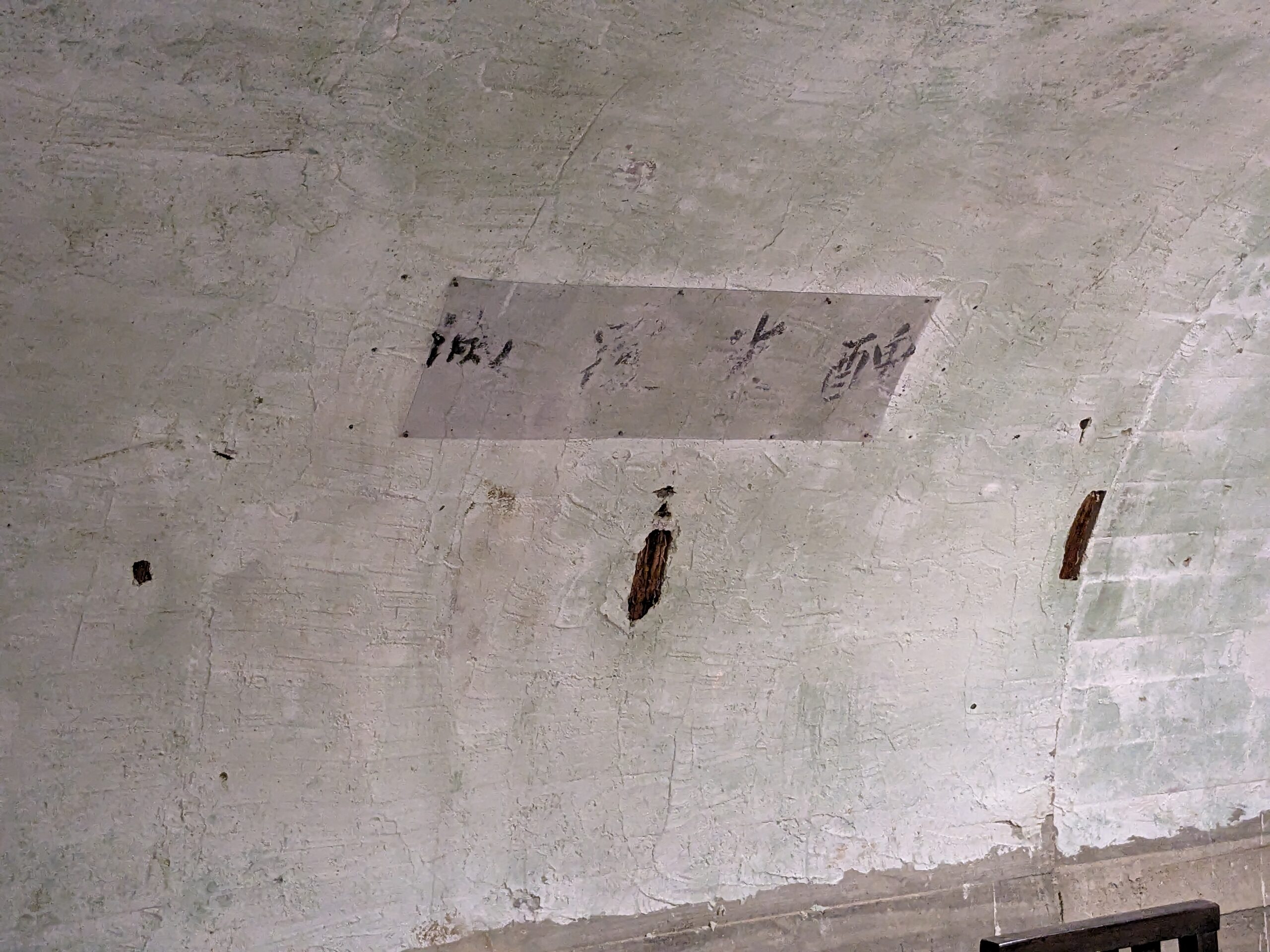

滅覆火醜… おそらく右読みだろう。

現代社会で生活する僕の感覚では、自決した彼らの思想や心境、生死に対する価値観を計り知ることは到底できない。だけどきっと悔しくて、無念で、辛かったと思う。これも想像の域を出ないが。中学生の時とはまた違う感覚で壕内を見る事が出来るようになった。この場所に再訪しなければこの気付きも一生無かったと思う。

神州不滅の文字。

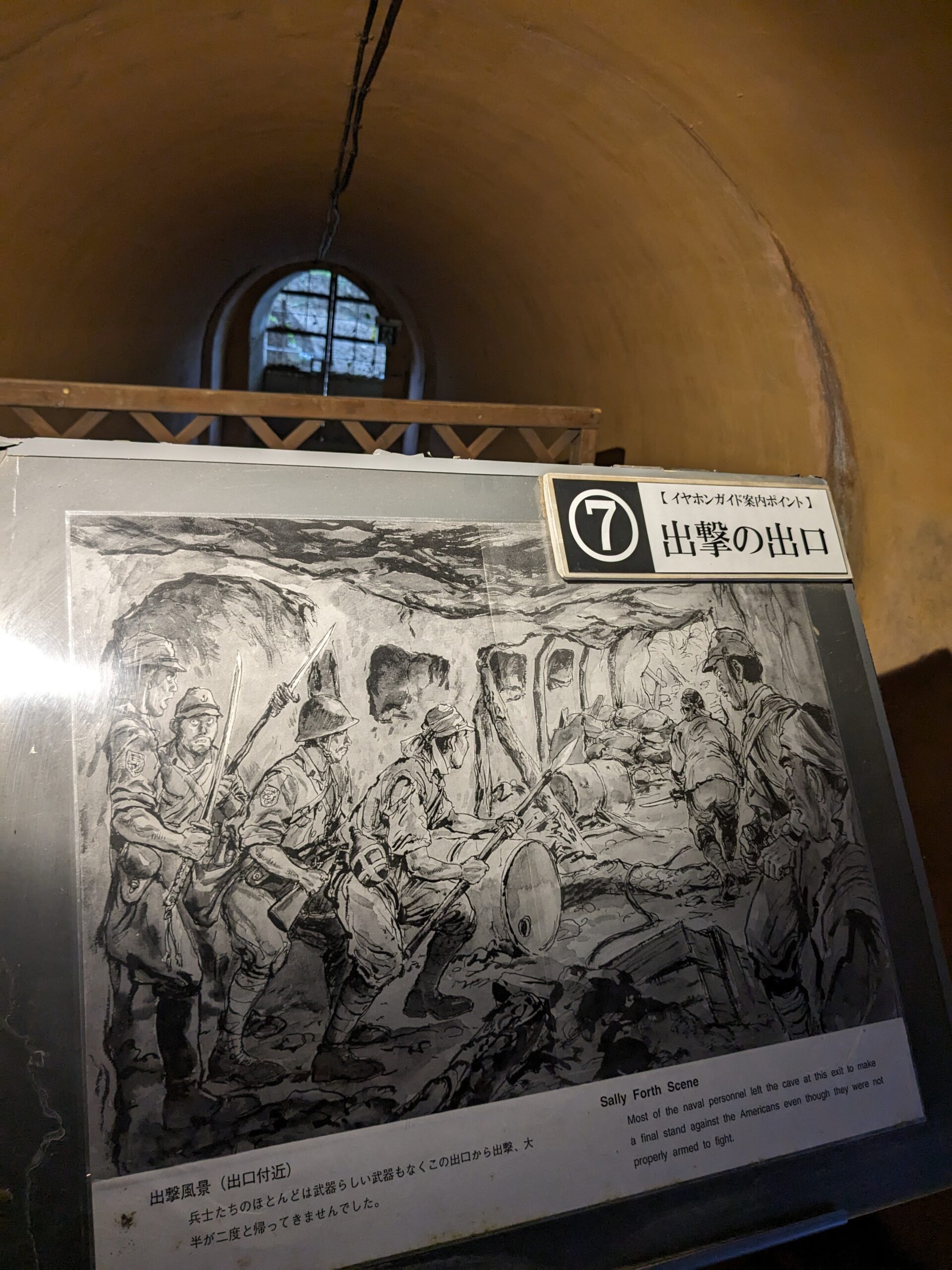

武器らしい武器もない状況で出撃し、散っていった兵士たちが大勢いた事を改めて知った。

三十年式銃剣

モールス信号の機械。素早く打つのは難しかった。

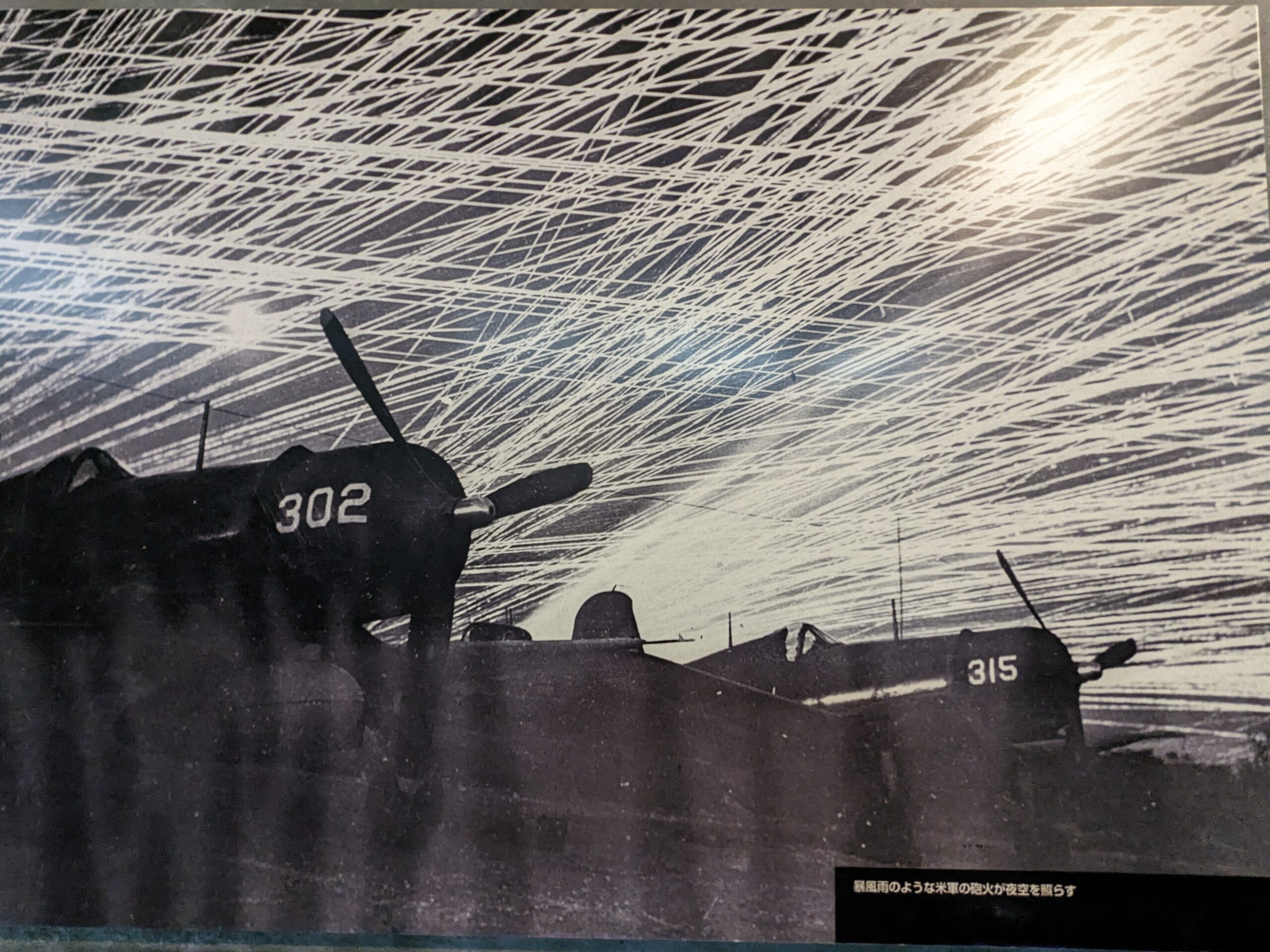

暴風雨のような米軍の砲火が夜空を照らす

沖縄戦で米軍が使用した砲弾は271万6691発。終戦しても未だ日米両軍が使用した砲弾が不発弾として足元に眠っているのが我が国沖縄の現状だ。

見学の後、楽しい沖縄旅行も、遠征釣行も、国際通りの華やかさも、悲惨で悲しい過去の上に成り立っている事を常に心の片隅に置いて楽しもうと、自分自身に言い聞かせた。

祈念公園や資料館に到着するまでの道中、釣りが出来そうな水路を見つけて「帰りに寄ろう」と浮かれていた僕は、沖縄の歴史に触れて、平和ボケした頭を思いっきり殴られたような感覚に陥ったのを今でも覚えている。

この記事を読んだ人から右翼と思われても左翼と思われても別に僕は構わない。実際に沖縄に行ってみて、国際通りの華やかさと南部の祈念公園周辺との温度差を、過去を、肌で感じて欲しい。あなたが感じた事、思った事を大事にしてほしい。そして人生や季節の節目で沖縄を思い出して、また学ぶ機会にして欲しいと思う。

沖縄に徴兵されてやってきた日米の軍人の中に、どれだけ釣り好きの人がいたのだろう。

美しい沖縄の海で、釣竿を手にしたかった人が数え切れない程いただろう。

生まれ育った島で、穏やかに魚釣りをして過ごしたかった島人が数え切れない程いただろう。

今が平和…かどうか分からないけど、僕のような若造が砲火に怯える事なく釣竿を振ることが出来るようになったという「今」が、亡くなられた人々への供養になると信じて、僕は沖縄で時間の許す限り魚釣りを楽しませて貰う事にした。

南部にて。慰霊碑が静かに歴史を語る。

沖縄の魚釣り

まず最初の一匹はずっと釣りたかったオオウナギ。

平和学習の後にフライドチキンを餌にする事を非常に申し訳なく思ったが、コレばかりは仕方ない。

平和を思う存分に享受する。

ずっと釣りたかったので本当に嬉しかった。

ちなみに本種を食べてみたが、食べ慣れたウナギとはかけ離れていた。ニホンウナギの代用としてヨーロッパウナギを絶滅寸前に追い込むまで消費した日本でも本種が食用として流通しないのも納得だ。

続いてプレコ。(マダラロリカリア)

こちらもずっと釣ってみたかった外来ナマズだ。(食べてもみた)こんな貴重な経験をする事が出来て本当に幸せに思った。

水路には外来種が非常に多かったが、淡水小物釣りも楽しんだ。

ティラピア

水路ではティラピアが爆湧きしていた。

果てはシクリッド、金魚まで。

シクリッド

金魚…

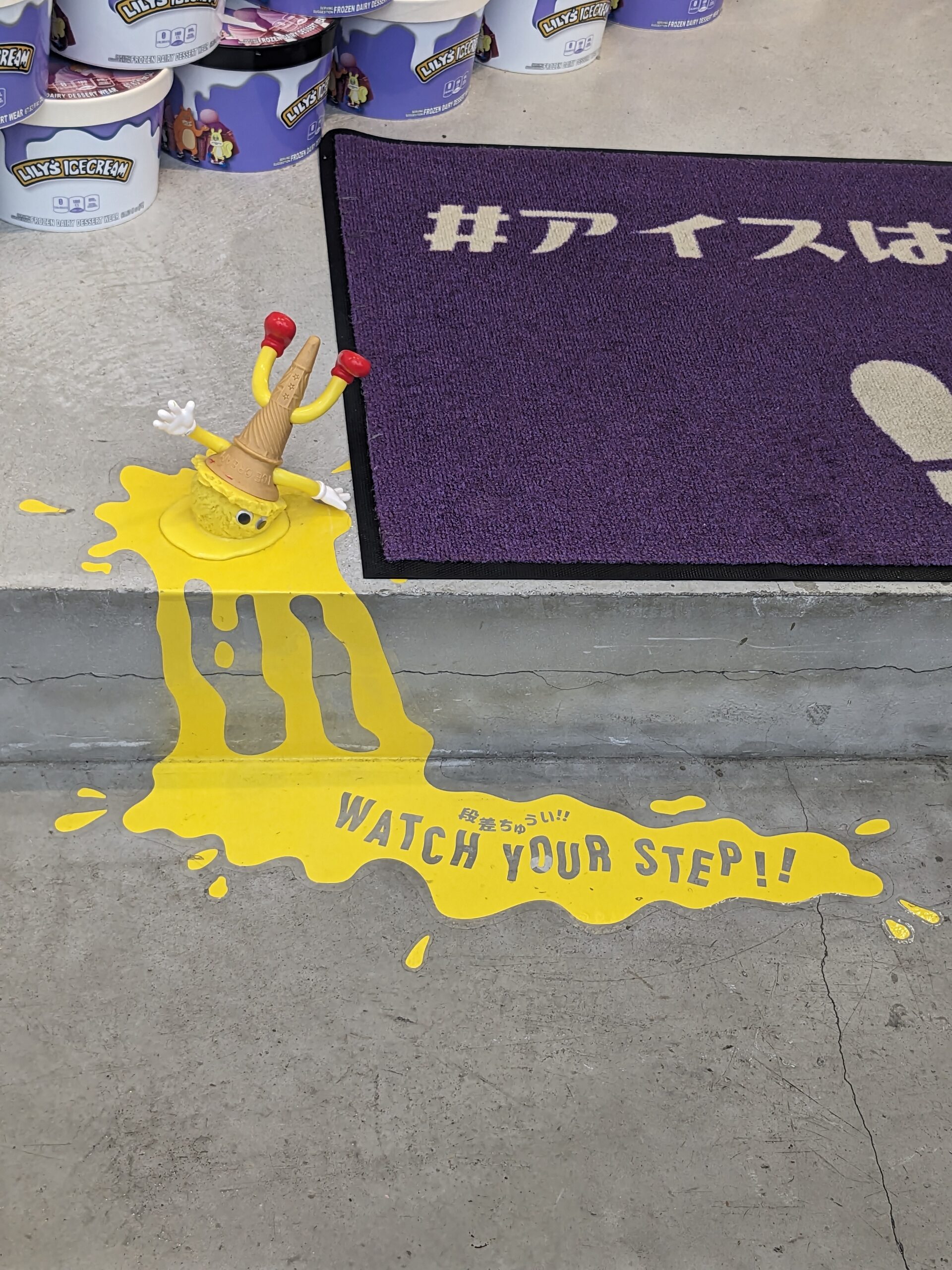

観賞魚達が野生化する国際通り。

生態系まで国際的に…これは悲しい現実だ。

コン○ーム師匠。

いや…目、隠れてませんから笑

国際通り、店も魚も個性的で楽しかった。

河口域での釣りではリボンスズメダイの美しさに癒された。

堤防では様々な小魚を釣って楽しんだ。

釣り人が多いせいか、堤防の魚はスレている個体が非常に多い。目視で見つけた釣りたかった魚には数多く見切られた。

夜の海辺では島の中学生達と生物観察を楽しんだ。はしゃぎ方は自分が一番子供だったと思う。

何のアテも無い一人旅を謳歌した。

後日食あたりで嘔吐した。

魚も、植物も、僕にとって全てが新鮮で珍しかった。

歴史をたどれば誰もが知る琉球王国という別の国であった沖縄は、魚も植物も良い意味で日本離れしている。

歴史をたどれば誰もが知る琉球王国という別の国であった沖縄は、魚も植物も良い意味で日本離れしている。

しかし全てが在来種や固有種ではなく、海外から移入された観賞用の植物までもが人の手を離れて生い茂っていた。こうなってしまっては人の手で駆除をするのは困難を極める。魚以外の外来種問題も深刻だ。

僕達に出来る事は何だろうか。

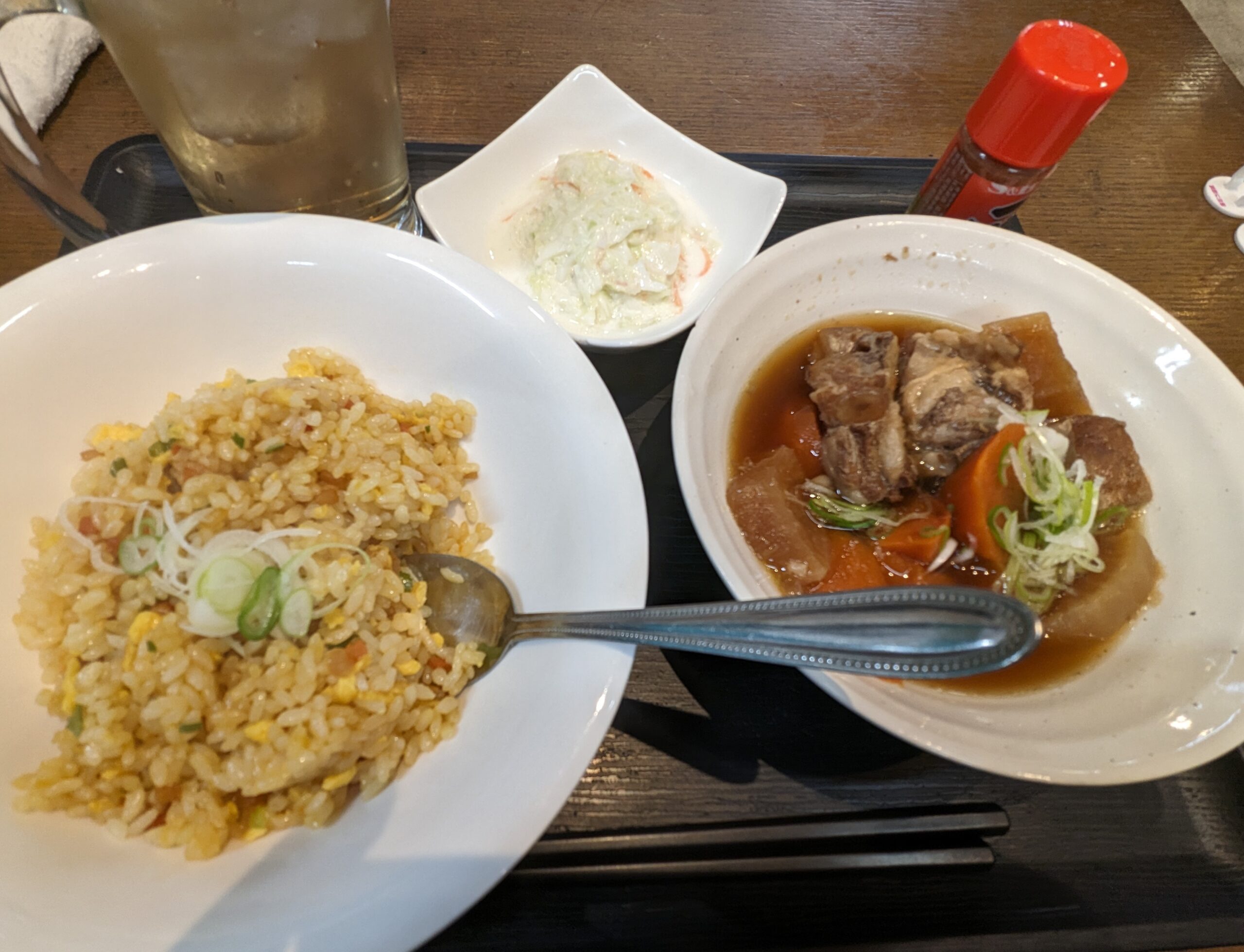

食べ物

沖縄の食についても書いていきたい。

旅先では移動してもしなくても、釣っても釣れなくても腹は減る。どこに行っても食事は切り離せない。という訳で文章として記録に残しておく。

人によっては沖縄の料理はあまり好みに合わないという人もいるが、僕は好きだ。

沖縄料理といえば…僕はやはりゴーヤーチャンプルーを思い浮かべる。実際良く食べた。

釣行の記事にも書いたコンビニのゴーヤーチャンプルー弁当には、大きめのスパムが入っているのが嬉しかった。

これは市場で食べたゴーヤーチャンプルー定食。

沖縄の家庭料理ではスパム(ポークと呼ぶ)がよく入っている。米軍統治の時代が長かった事が理由の一つで、冷蔵庫が無かったり貧しい食糧事情では常温で長期保存出来る缶詰のスパムが重宝されたという事だ。

沖縄の戦争の歴史は悲しい事だけど、食文化の一つの形として沖縄とアメリカが結びついているように思う。これも一つの平和の形なのかもしれない。

続いて沖縄そば。

沖縄は1月でも日中は非常に暑い。

釣りをしていると汗だくになり身体から塩が抜ける。そしてクーラーの効いた店で沖縄そばを食べると最高に美味しかった。

右は「じゅーしー」と呼ばれる豚肉の入った沖縄の炊き込みご飯。これもうまい。

沖縄そばには三枚肉が乗っている。これもまたうまい。紅生姜との相性も最高だ。

店によって具や味付け、トッピングが違うので飽きが来ないのも良かった。

1週間以上滞在して気づいたが、沖縄の料理は気候と非常にマッチしている。

汗をかいて身体からミネラルが抜けた所にスパムや沖縄そばの塩気、ちょっとバテて来た時のゴーヤの苦い感じが元気が出る気がする。

写真には残して無いが、もずくの酢の物も非常に良かった。食べると疲労感が軽減されるような気がした。実際、酢に含まれるクエン酸が疲労感を和らげていたのは間違いないと思う。

念の為書いておくが、別記事で書いた食あたりしたと思しき店の料理ではない。

沖縄では豚を食材として非常に重宝している。

ガッツリ食べたい時は最高だ。

僕は元々好き嫌いがかなり少ない方なので、何でもウマいウマいと食べた。釣り以上に食事も非常に楽しかった。

ずっと海とドブを徘徊した反動か、胃腸の調子が回復しないのに夜の国際通りで食い散らかして楽しんだ。

食あたりの影響を引きずりながら迎えた最終日も、空港で食い散らかした。

レンタカーでの移動が多く、コンビニ飯の回数が増えたがそれでも食事には満足した。旅先での食あたりさえ今となっては良い経験で笑い話だ。

当時は本気で笑えなかったけど…。

不本意ながらお店で海鮮系をほぼ食べなかったのが悔やまれる。

到着初日にイオンで買ったメカジキの刺し身を食べた以外は、釣った魚を食べていたのでこればかりは仕方ない…。

釣り人の目線で

ではここからもう一度、釣り人の目線で語っていきたい。

事前に情報収集をせず行き当たりばったりの旅を楽しんだ事もあり、淡水魚を探す作業は非常に苦労した。

今回巡ったダムは全て釣り禁止だった。貴重な水源を守る為、仕方ない事だろう。

沖縄にも多少ブラックバスが生息しているらしいが、狙って釣るには少々難があるらしい。

ダムは基本釣り禁止、台風後に増水して流されてきた40cmぐらいのバスが下流の川で釣れるので、それを狙うと地元の人から教えて貰った。

沖縄県民のデカバスへの憧れは僕が思っているより強いようだった。

ソルトでは季節ごとの回遊魚を狙うのが一般的なようで、一年中狙える同一の魚種が少ないらしい。シーバスなどの年中狙える魚に対する憧れもなかなかのものらしいが、地元の釣り人と話してみて初めて知った事だった。

無いものが欲しいのが人間というか…僕からすれば沖縄の方がよっぽど楽しい釣りが出来ると思うんですけど…(笑)

僕と同い年。釣り禁止だけど嬉しかった。

河川でミキュー(オオクチユゴイ)を釣りたかったが探しきれず、ホシマダラハゼやタメトモハゼの噂を聞いて探したがこちらも探し切れなかった。

海ではレディフィッシュやハタタテダイ、ツバメウオを狙ったが僕には難しく、釣れなかった。

率直な感想を述べると

・情報無しで在来淡水魚を探すのは運と根気が要る

・本島の堤防の魚は思っている以上にスレている

・釣り禁止だったり、地形的に釣りが難しい所が多い

・やっぱ何回も通わないとわからない!

・だけど1月の沖縄でも思っていたより釣れた!

という感じだ。

滞在中に何種類の魚を釣ることができるかというチャレンジも兼ねて釣りを楽しんだが、ある程度の種類を釣ってからは魚種が伸び悩んだ。

僕はとにかくたくさんの魚に出会いたかったので、持っているパックロッドをほぼ全て持ち込んだ。

パッキングは大変だったが、一通り持っていったおかげで次回からはバッチリ洗練できそうだ。

個人的に道具について簡単にまとめると…

・タナゴ針は非常に重宝する。

・特定の魚種だけにこだわらないなら、小物釣りに振ったタックルもあると良い。

・チヌ針、ガン玉を多用した。

・メバリング用のジグヘッド、ワーム(タックル一式かも)は便利。

・大物狙いをするなら太軸の針、太糸、対応するタックルは忘れずに

・仕掛けのロストはやはり多い。多めに持ち込むのが良し。

・海ではのルアー釣りは飛距離が命、飛距離重視のルアーも忘れずに。

という感じだ。

まだまだ未熟な部分が多く、不甲斐ない結果に終わった部分もあるが、諦めずにまたチャレンジするつもりだ。

また来いよ!!というメッセージとして受け取っておこうと思う。

再訪した時までに、この旅で楽しんだ水辺が残っていて欲しいなと切に願う。

埋め立てによるサンゴ礁の破壊や、リゾート建設による水辺の消失は非常に悲しい。

石垣島ではカンムリワシが生息するポイントにゴルフ場の建設が始まろうとしている。

隣接する水辺には貴重なヨシノボリが生息しており、芝生に使う農薬等が流れ込めば被害は避けきれないだろう。微力ながら僕も開発阻止の訴訟クラファンに寄付したが、法的に阻止する方法は今のところ無いそうだ。地元では反対の抗議が絶えず行われている。大物のみならず、ヨシノボリのような淡水の小魚も好きなので非常に心配だ。短期的な利益しかでないゴルフ場の開発よりも、もっと優先すべき事があると思うが…。

近年では米軍基地周辺で有機フッ素化合物(PFAS)の問題が浮上している。普天間飛行場や嘉手納基地周辺の河川や地下水で、国が定めた目標値を超えるPFASが検出されていて、これらが河川に流出してしまっている。(僕は気にせず淡水魚を食べたけど)

普通に一般的な観光だけを楽しんで帰れば、そんな事は気にも止めなかっただろう。だけど僕は釣り人という立場で、水辺から沖縄を見る事が出来た。

一般的な視点とは違う角度から沖縄の魅力と問題を感じる事が出来たのは、僕自身が釣り人であるからに他ならない。

国際通りの楽しい部分だけでも、戦争の悲しい過去だけでも無い。豊かな自然だけでも、破壊され続ける自然だけでもない。

政治的にも環境的にも、他にも多くの問題を抱えながら今の沖縄がある。

中学生の修学旅行時、宿泊していたホテルのTVで偶然見ていたローカルニュスでは、不発弾処理の様子が放送されていた。

15年以上経って再訪した沖縄初日でもホテルでTVをつけると当時と同じように不発弾処理のニュースが流れていた。ラジオでも自衛隊による不発弾の処理について放送されていた。

頻繁にそんな事があるにも関わらず香川や四国では目立ったニュースにもならず、気にも止めずに毎日生活していた。

初めて不発弾処理のニュースを見たあの時から何も変わってないような気がして僕は胸が苦しくなった。

現在の技術では全ての不発弾を処理するのにあと70年から100年ほどを要するらしい。命懸けの撤去作業を現在まで一度の事故もなく行っている自衛隊の方には頭が下がる思いだ。

航空会社や宿泊したホテルで働く人、レンタカー屋さん、花屋のおばさん、平和資料館のスタッフさん、立ち寄った飲食店の人、釣り場で出会った人達…数え切れない色々な人のおかげで僕は沖縄での魚釣りを楽しむ事が出来た。その事に心から感謝したい。

人によって沖縄に対するイメージも認識も、目に映る景色もまるで違うと思う。

人それぞれの「沖縄」があるだろう。

僕にとっての沖縄は人との繋がりや幸せに対する価値観、生物の多様性や環境問題、政治…色々な事を考えるキッカケを作ってくれる場所だ。

また訪れる日まで、良い所はずっと変わらないでいて欲しいと思う。それは僕のエゴだけど。

ここまで読んでくれたあなたには、沖縄はどう見えているだろうか。

沖縄について考える機会になれば僕は嬉しく思います。

最後までありがとうございました!

コメント