普天間から嘉手納に向かう途中で立ち寄った店。

遠征も折り返しに近づき、島での「生活」をエンジョイしていた。魚探しと釣り場探しに東奔西走しながら、見つけて気になった食事処に飛び込む。そんな非日常が日常になりつつある遠征中盤。

沖縄そばに舌鼓を打つ僕。店によって出汁の風味や三枚肉の味付け、厚みが違って面白い。

卵かけご飯と沖縄そば。最高だ。

沖縄そばをはじめとする郷土料理には昆布が非常に多く使われているが、ご存知の通り沖縄に昆布は自生していない。沖縄の昆布の歴史は、琉球王国時代に薩摩藩と清の貿易の中継地点であったことに端を発するらしいのだが、自国で生産できない食材が家庭料理や伝統料理に組み込まれるのはまさに貿易の賜物だな…なんて思いながら、ひたすらレンタカーを走らせ漁港を巡っていた。

下調べせず回った結果、運悪く全ての漁港が釣り禁止だった。

丸一日を観光でも釣りでもなく移動に費やした挙げ句に釣り禁で竿さえ出せない。沖縄そばと違って延々と無味無臭の時間が流れた。短期遠征でこれを喰らっていたら僕は確実に頭皮が後退していただろう。

釣りポイントより、「釣り禁ポイント」を事前に調べておいたほうが良いという気付きになった。行き当たりばったりで疲労だけが溜まる事もあるだろうが、沖縄遠征を二度三度と繰り返すうちに洗練されていくと信じたい。

では本題に。

北部の夜の海で

僕はスーパーで見つけたマグロのアラを買い込み、北部のとある地域へ向かった。島の中学生と、その子の友人&お父さんと夜釣りをする事になっていたのだ。

沖縄では「打ち込み釣り」と呼ばれる、いわゆる「ブッコミ釣り」で魚を狙う。1月という低水温期だが、南方系のでかいエイが釣れるという噂を聞いて竿を出した。車で仮眠中に一度だけ大きなアタリが出たのだが、以降続かず。

気がつけばド干潮で、仕掛けを投げ込んだ所が陸になっていた。

こうなれば釣果は期待出来ない。そこで中学生のキッズ達と共に当時28歳(無職)の僕は意気揚々と夜の浅瀬に繰り出したという訳だ。

シガヤー

「シガヤー探そう!」と提案されたものの、お恥ずかしながら僕は「シガヤー」を知らなかった。タコだよ。と教えてもらい、何度かライトを照らすと、そこにいた。

シガヤーダコ

これが島の子供達が認識する「シガヤーダコ」らしい。沖縄県には数種類のタコがいるのだが、よそ者の僕にはわからないというのが率直な意見だ。

シガヤーダコは和名で【ウデナガカクレダコ】というらしい。

打ち込み釣りの餌として優秀なんだとか。釣具屋でも「冷凍シガヤー」が売られている。

これより憶測と妄想と独自の調べ(wiki●edia)による文章が続くので、何の資料にも参考にもならない事を前提に読み物として楽しんでほしい、ゴメンナサイ

シャコガイ(トガリシラナミ?)

僕は生きているシャコガイ(シラナミ?)を初めて見たのだが、何せ馴染みがない。良くわからないので曖昧な説明になり申し訳ない。

僕は生きているシャコガイ(シラナミ?)を初めて見たのだが、何せ馴染みがない。良くわからないので曖昧な説明になり申し訳ない。

外套膜(がいとうまく)に渦鞭毛藻類の褐虫藻(かっちゅうそう)というものと共生しており、それらが光合成をする事で得たエネルギーを糧に成長しているのだとか。恐らく写真に写っている緑色の部分がそうだろうと、勝手に妄想する。ライトに照らされてエメラルドグリーンが非常に美しい。大小様々なシャコガイが生息していた。

キッズに聞いたが正式な名前はわからない。「シャコガイはシャコガイだ!」と言われたので納得しておく。

ニセカエルウオ

浅瀬の岩に張り付いていたところを捕獲した。僕が唯一名前を同定できた魚類はおそらくこの一匹だけだと思うが、はっきり言うと自信はない。

この手の魚は似たような奴が多数いるので見れば見るほど、わからなくなってくる。は?全然ちげぇよ!という有識者の方がいたら是非この魚の和名を教えて頂きたい。

それはともかく、個人的に非常に可愛い魚だと思う。アラサーの僕から出てくる感想は子供並だ。

スジイシモチ(?)

イシモチ系かテンジクダイか、調べてもはっきりとわからなかった。同種であっても体色にバラツキが出たりで判断が難しい。

こんな調子でよくわからず紹介してるブログもそう無いだろう。

せっかく読んでくれている方に非常に申し訳なく思うが…。生物多様性の宝庫といえばそうなのだが、多様すぎて同定作業が大渋滞。

結局答えにたどり着けず。

名前がハッキリわからない同士でツーショット。

国際通りで出会った若者同士がノリと勢いで一緒に写真を撮る時と酷似している。(かもしれない)

はじめましての猛毒達

視界に入る生き物たち全てが「はじめまして」で新鮮で…。

そんな中でも知っている「猛毒のはじめまして」がいた。

スベスベマンジュウガニ

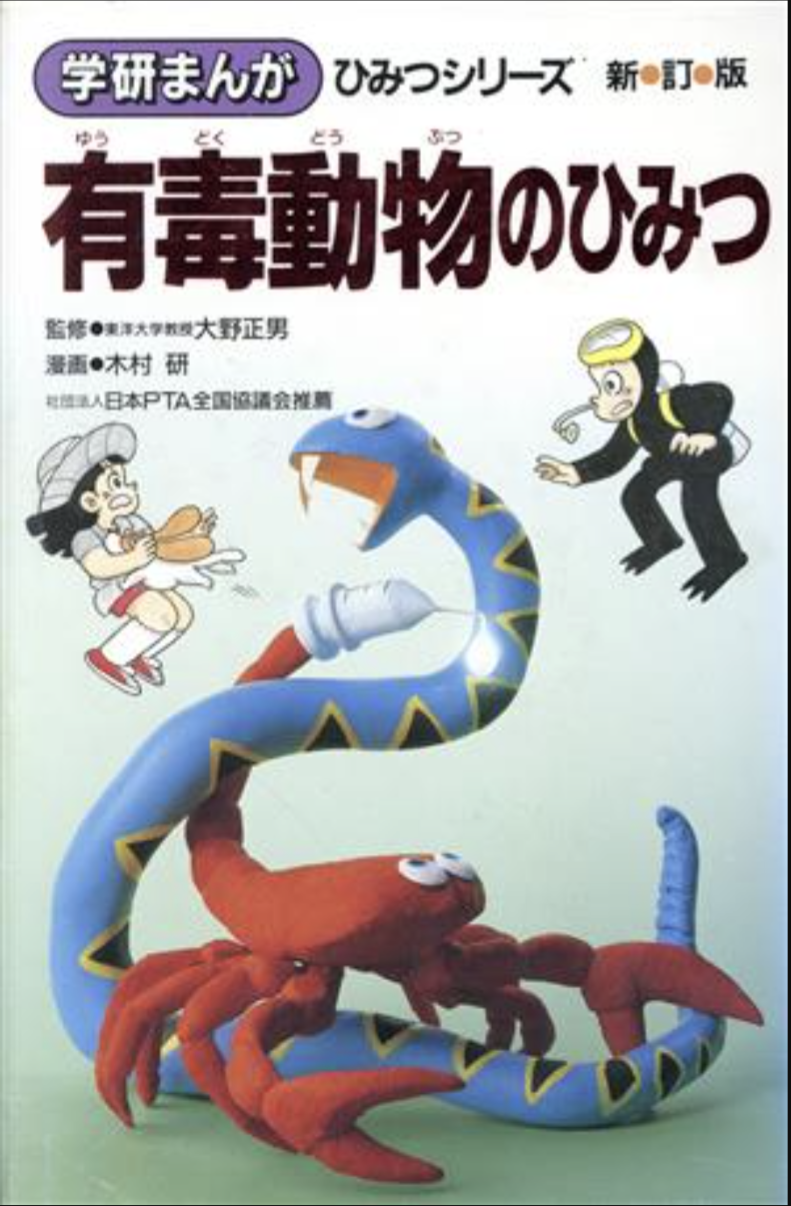

僕はこの生き物を実際に見るのは初めてだが良く知っている。子供の頃、学校の図書室で舐め回すように読んでいた学研まんがで、毒を持つカニとして紹介されていたスベスベマンジュウガニ(スベマン♡)である。

生息する地域によって持っている毒の種類が変わるらしいのだがフグ毒でお馴染みテトロドトキシン、他にサキシトキシン、ネオサキシトキシン…

とにかく麻痺系の猛毒を持つカニだ。少しふざけたような名前だが、これが正式な和名で図鑑にもそう記載されている。まるっとしていて非常に美味しそうな見た目をしている。(食べたら死ぬ)実際、過去に中毒事故も起きているらしい。僕も知らなければホテルに持ち帰り、味噌汁にぶち込んで食べて、お陀仏になっていただろう。生き物に興味を持たず普通に生活しているだけだと、まさか毒を持つカニがいるとは考えにくい。なかなか古い著書であると思うが、学研まんが「有毒動物のひみつ」には感謝したい。読んでなければ食べていた可能性は十分にある。(プレコ食べるぐらいだし)

久しぶりに読みたくなった

食べなければ、どうという事はない。

ずっと知ってた、でも初めて見つけた生き物を手に取り、しげしげと観察した。

爪にも模様が入っているんだ、爪の先が黒くなってるんだ…。夢中で観察した。

小さいながら爪にもたっぷり肉が詰まってそうで、食べたくなる人の気持ちもよくわかる。

スベマンをじっくり観察した。

本で知ったのは小学2年の時だった。

初めて触れたのは29歳になる年の冬だった。

良くわからない種類と違い、知ってる生き物の話になると急に饒舌になるオタク仕草をこの記事で遺憾なく発揮してしまったが、人とはそういうものだろう。知ってることしか知らないのだ。だからこそ枯れない好奇心を持ち続けたい。と僕は思ってる。

ウミヘビ

種類はおそらくヒロオウミヘビだと思う。たぶん。見つけた子供たちが捕まえて遊んでいた。

さすがに心配になり声をかけたが「大丈夫、口が小さいから咬まれない!」と言うのだ。

この記事を書くにあたって色々な情報を調べてみた所、たしかに温厚で攻撃性は低いが、口が小さいから咬めない。というのは全くもって嘘であるらしい。子供のウミヘビであっても、咬む力は十分にあるようだ。

しかし島の子供たちは恐れる様子もなく、捕まえて遊んでいた。内地から来たよそ者である僕が危ないぞ、と言っても絶対に言うことは聞かなかっただろう。まさにそういう年頃だし知識も経験も島では圧倒的に彼らが上だ。

それが文化なら僕も触れたいと思った。

そして触れた。

猛毒を持つとは思えないほど大人しい。

油断は禁物だが、首根っこを掴んでやれば短い牙は指には届かない。本種は非常に大人しく、攻撃的な印象は感じられなかった。全体的に温厚な種類が多いそうだが、やはり攻撃的になる瞬間はあるらしい。それはまさに、人間が捕まえたり危害を加えようとした時だ。でもそれはヘビに限らず犬でも猫でも、ハムスターでも怯えれば噛みつくだろう。普通の事だ。

しかし忘れてはいけない、ウミヘビはコブラ科であり、非常に強力な神経毒を持っている毒蛇だ。万が一噛まれても、ハブと違って血清は無いらしい。

(なんだか炎上しそうな内容になってきた汗…触るなら自己責任で…。)

石垣島の夜の漁港にて。

石垣島でさらに大きなウミヘビを見たことがある。話は逸れるがエラブウミヘビを燻製にして、イラブー汁として食用にする文化があるらしいのだが、それらを加工している業者も廃業寸前だか廃業しただかで、食文化の継承が危ぶまれる。生き物と食文化は直結している。そういう視点から見た沖縄も一般的な観光には無い面白さがあるだろう。

他のいきものたち

ここからは他の生き物をざっくりと紹介していく。

ミナミイワガニ

スベスベマンジュウガニガニと同じオウギガニの仲間らしい。

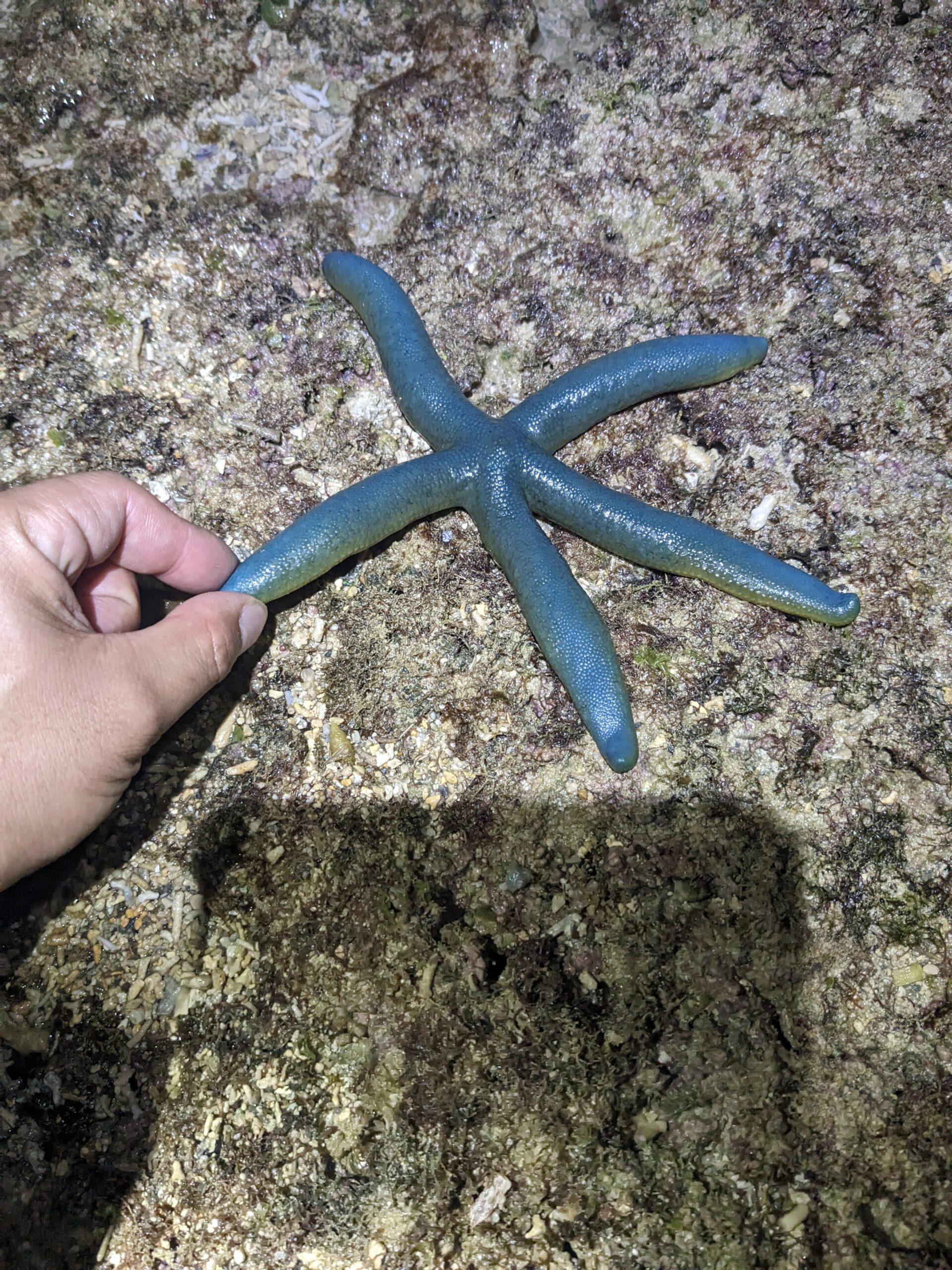

アオヒトデ

名前の通り、青いヒトデ。良く見かけた。

ナマコ(名前不明)

ナマコの同定難しすぎやろ。(まったく知識が無い)

ドロアワモチ

ドロアワモチ…こんな生き物がいるなんて知らなかった。ちょっと美味しそうに見えるのは僕だけ??

タカラガイ

死んでいて中身が無かったので貝殻コレクションが趣味の母へのお土産に。本種の詳しい名前は母の方が知ってそう。

最初はめちゃくちゃテンションが上がったが、けっこうたくさん落ちていた。立て続けに3つ目を見つけた頃にはもう飽きていた。

紹介する生き物は以上だ。

まとめ

冷え込んだ夜、魚のアタリがわかるように窓を開けて車内で仮眠を取っていると、キッズのサルの鳴き真似で起こされ、挙げ句テトラから発生する異臭が車内に充満した。寝不足に騒音&異臭というトリプルパンチがかなりメンタルに来る中、攻めの一発大物狙いに出たが、一度アタリが来ただけで撃沈。

しかし夜明けまでの数時間、磯遊びで様々な生き物たちに出会えたという貴重な経験は、釣りだけに絞った行動では得られなかっただろう。

見たことも無い、名前も知らない生き物に出会い、捕まえて名前を調べる。振り返ってみれば、昆虫採集をして図鑑とにらめっこをしていた幼少期の頃から何も変わってない。

沖縄は僕を子供時代に戻してくれた気がした。(歳を重ねても恐らく本質は何も変わってない)

……気がつけば朝になっていた。

寒かった夜が明けて朝日が嬉しい。 美しい海だ。

朝マズメにルアーで釣れたエソとハタ(前の記事で紹介)以外は何も釣れなかった。しかし島の子供たちと、その父さんとカップ麺を食べたりして仲良く交流が出来た事を非常に嬉しく思う。まだまだ見つけきれなかった生き物もたくさんいる。何度も訪れて新しい種類を発見して楽しみたい。

そしていつか大きくなった我が子を連れて、夜の沖縄の海で思いっきり遊びたいと思う。それまでこの場所が変わらない事を願うばかりだ。

沖縄に再訪した時に、一緒に磯遊びをした子供達がまだ島にいるかどうか定かで無いが、どこに行っても彼らもずっと元気でいて欲しいと思う。

先日、2人が志望校に合格したと連絡が来た。ウミヘビを捕まえてヤンチャしていた彼らも、(僕と違って)真面目に受験勉強を頑張ったのだなと思うと、何とも言えない嬉しさがあった。

…まとめと言いつつ、少しグダグダしてしまいましたが、彼らへの祝福と感謝という形でこの記事は締め括らせて頂きます。

次回は沖縄の外来淡水魚編です。

コメント